社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、法人なら規模や業種に関係なく加入が義務です。

加入すべき法人が未加入のまま、または加入条件を満たす従業員を加入させていない状態は法律違反であり、罰則の対象になります。

主な罰則には、最大2年分の遡及徴収や延滞金があり、資金繰りを直撃します。さらに、調査の呼び出しを無視したり虚偽報告をしたりすると、懲役または罰金の刑事罰に発展するおそれもあります。

本記事では、未加入が違法となる理由と罰則、加入が必要な事業所・従業員の条件、そして発覚時の具体的な対応手順を、実務の流れに沿ってわかりやすく解説します。

生島社労士事務所代表

生島 亮

いくしま りょう

https://sharoushi-cloud.com/社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧・当日申請・フリー価格・丸投げOK|3,000社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上

社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入すべき法人が未加入のままであったり、加入条件を満たす従業員を加入させていなかったりする状態は、法律違反です。

健康保険法・厚生年金保険法では、株式会社や合同会社などの法人を業種・規模に関わらず「強制適用事業所」と定めています。

つまり、法人は必ず社会保険に加入しなければならず、「入らない」という選択はできません。

「手取りが減るから入りたくない」という従業員の希望があっても、会社は応じられません。加入は会社と従業員の意思で決めるものではなく、法の基準に当てはまるかどうかで決まります。

特に見落としやすいのが、社長1人だけの会社です。従業員がいなくても、社長が会社から役員報酬を受け取っているなら、その社長本人が被保険者として加入する必要があります。

パートやアルバイトの有無とは別に、役員報酬の有無で判断される点を押さえてください。

ただし、役員報酬を一切受け取っていない(報酬0円)場合は、加入対象外となることもあります。その場合でも、実態について年金事務所の確認が必要になることがあります。

この義務を怠ってしまうと、単に「知らなかった」では済まされず、次に解説する重大な罰則(ペナルティ)の対象となります。

社会保険に加入すべき法人が未加入のまま放置すると、複数の罰則・ペナルティが発生します。中でも資金繰りに直撃するのが、最大過去2年分の遡及徴収と延滞金です。

これらは、悪質な妨害行為などに対する懲役・罰金の刑事罰とは別に発生します。

以下では、社会保険に未加入時に事業主へ科される具体的な罰則と、会社経営への影響を解説します。

最大過去2年分の保険料を「遡及徴収」される

最大のペナルティは、過去に遡って保険料を徴収される「遡及徴収(そきゅうちょうしゅう)」です。

年金事務所の調査などで加入義務が認められると、保険料の徴収時効である最大過去2年間分の未納保険料全額を、一括で支払うよう命じられます。

これは、経営者が想像する以上の「時限爆弾」です。

| 例えば、月給30万円の従業員1名分だけでも、会社負担分と従業員負担分の合計(月約9万円)の24ヶ月分(2年分)で、元本が約216万円に達し、ここに延滞金が上乗せされます。結果として「1名あたり約235万円規模の請求が突然届く」水準になります。※あくまでも概算です。(都道府県や年齢によって変わります) |

注意すべきは立替負担です。

調査時点で在籍していない退職者分の従業員負担50%は実質的に回収できず、会社が100%を負担する事態になりがちです。従業員がいる事業所ほど資金繰りへの影響が大きくなります。

社長1人の会社でも例外ではありません。未加入のままだと遡及徴収に直面する上、将来の厚生年金給付にも影響が残ります。早期の是正が最小コストです。

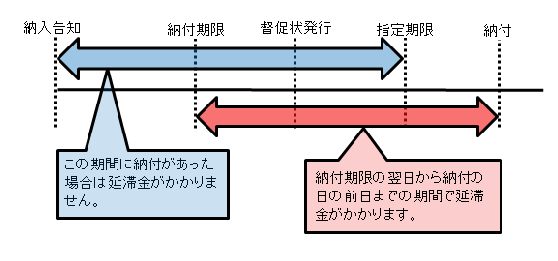

延滞金の発生

遡及徴収される保険料(元本)には、さらに高額な「延滞金」が上乗せされます。これは、法定納期限の翌日から、実際に納付する日までの日数に応じて課されます。

この利率は非常に高く、例えば2025年(令和7年)時点の例では、納期限から3ヶ月を過ぎると年8.7%にも達します。これはいかなる商業ローン金利よりも高い、懲罰的な利率です。

元本だけでも高額ですが、この延滞金が加わることで、支払う総額は想定以上に膨れ上がってしまいます。

悪質な場合は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金

社会保険の加入義務があるのに調査へ不誠実に対応した場合は、「悪質なケース」として刑事罰の対象になります。

健康保険法第208条(厚生年金保険法第102条も同旨)では、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金を規定しています。

ここで処罰の対象になるのは、未加入という「状態」そのものではありません。年金事務所の調査を妨害する行為が処罰されます。

たとえば、次のような行為です。

- 正当な理由なく、呼出しに応じない・無視を続ける

- 立入検査を拒否・妨害する

- 賃金台帳などを虚偽の内容で提出する(虚偽報告)

一方で、遡及徴収(未加入期間の保険料の精算)からは逃れられません。これは行政上の是正であり、刑事罰とは別に行われます。

重要なのは、通知が来た段階で放置しないことです。誠実に連絡・提出・説明を行えば、この刑事罰のリスクは避けられます。

その他の経営リスク(ハローワーク求人不可、信用失墜など)

罰則は、金銭や刑事罰だけでは終わりません。未加入のままでは、事業運営そのものに大きな支障が出ます。主なリスクは次のとおりです。

社会保険未加入の事業所は、原則としてハローワークに求人を出せません。採用チャネルが一つ消えるため、人手不足の解消が難しくなります。

多くの助成金は、社会保険への適正加入が前提です。未加入のままでは申請できず、雇用や設備投資の計画に使える資金を取り逃します。

「法令順守が弱い会社」と見なされ、融資や新規の取引口座開設で不利になります。資金調達やキャッシュフローの安定に影響します。

元請け・親会社のコンプライアンス監査で未加入が発覚すると、取引停止の判断が下る例が増えています。継続案件の中断や入札機会の喪失につながります。

社会保険未加入は、入札参加要件を満たさない要因になり得ます。公共案件への参入が難しくなり、事業拡大の道が閉ざされます。

これらは遡及徴収や延滞金とは別に同時並行で起こる点が問題です。早期に加入手続きを整えることが、採用・資金繰り・取引のすべてを守る近道です。

労使トラブル・訴訟リスク

「遡及徴収」が行政からの金銭負担だとすれば、こちらは従業員からの民事上の請求というもう一つのリスクです。

未加入が発覚した時点で、従業員(または元従業員)は「会社が加入義務を怠ったために損害を受けた」として、損害賠償を求めることができます。

従業員が主張する「損害」とは、主に以下のものです。

◯保険料の負担

本来、会社が半分負担すべき健康保険料や厚生年金保険料を、従業員が(国民健康保険料などとして)全額自己負担していた。

◯受け取れなかった給付金

病気やケガで仕事を休んだ際、本来なら健康保険から「傷病手当金(給与の約3分の2)」がもらえたはずなのに、未加入だったためにもらえなかった。

◯将来の年金(逸失利益)

本来なら積み立てられていたはずの「厚生年金」が未加入だったため、将来受け取る年金額が(未加入期間分)減ってしまった。

これらは単なる「可能性」ではありません。

実際に、これらの「損害」について従業員から訴訟を起こされ、会社側が敗訴し、数百万円単位の損害賠償(例:豊國工業事件 奈良地裁 平成18年では約387万円)を命じられた裁判例も複数存在します。

参照)第2422回「パート社会保険加入をめぐる法律問題」 – 株式会社 労働開発研究会

社会保険の加入は、会社や従業員の希望で決められるものではありません。法律で定めた条件を満たした時点で、健康保険と厚生年金保険の適用が強制的に始まります。

会社そのものが未加入のケースだけでなく、本来加入させるべき従業員を加入させていない場合も、行政指導や罰則の対象です。

ここでは、どの事業所(法人・個人事業主)や従業員が加入対象となるのか、その具体的な条件を解説します。

社会保険とは?

一般的に「社会保険」と言うと、狭い意味での健康保険と厚生年金保険の2つです。(広義だと労働保険も含む)

病気やケガ、老齢、障害、死亡といった生活のリスクに備えるための公的な保険制度です。

実務上のポイントとして、40歳から64歳までの従業員(社長も含む)は、これに「介護保険料」が加算されます。

また、保険料は毎月の給与だけでなく、「賞与(ボーナス)」からも徴収されることを覚えておく必要があります。

社会保険料とは?種類や内訳、会社の負担割合や仕組みをわかりやすく簡単に解説

社会保険料とは?種類や内訳、会社の負担割合や仕組みをわかりやすく簡単に解説

社会保険への加入が義務付けられている法人の条件

法人(株式会社、合同会社、一般社団・財団、NPOなど)は、業種や規模、従業員数に関係なく強制適用事業所に該当します。つまり、法人格をもつ時点で原則として健康保険・厚生年金の適用対象です。

最も見落としやすいのが「社長1人だけの会社」です。

従業員がいなくても、社長(代表取締役)が法人から役員報酬を受け取っている限り、その社長自身が被保険者として社会保険に加入する義務があります。

例外として、役員報酬が0円の場合は、加入対象外となります。

社会保険への加入が義務付けられている従業員の条件

強制適用事業所(法人など)で働く人は、雇用形態(正社員・パート・アルバイト・契約社員)に関わらず、一定の条件を満たすと社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者になります。

まず、正社員は原則として加入対象です。

パート・アルバイト・契約社員については、次の順に判定します。

同じ事業所の正社員と比べて、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以上であれば加入が必要です。

例:正社員が「週40時間・月20日」なら、週30時間・月15日以上で加入対象になります。

上記の基準に当てはまらなくても、以下のすべての要件を満たす短時間労働者は、社会保険の加入対象となります(適用拡大)。

次のすべてに当てはまる場合は加入対象となります。

- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満

- 月額賃金が8.8万円以上(賞与・残業代・通勤手当などは除外)

- 2か月超の雇用見込みがある

- 学生ではない(夜間・定時制は加入対象)

- 事業所の厚生年金被保険者数が51人以上(2024年10月~)

なお、上記の適用拡大の要件は法改正の動向により見直しが進んでいます。

とくに賃金要件や企業規模要件は変更される可能性があるため、実務では最新の公表情報を確認して判断してください。

初めて従業員を雇用した際に会社が行う社会保険・労働保険の手続きを解説!

初めて従業員を雇用した際に会社が行う社会保険・労働保険の手続きを解説!

個人事業主の場合

個人事業主の場合、法人とは加入条件が異なります。

まず、従業員を常時5人以上使用している事業所は、原則として「強制適用事業所」となります。

個人事業主が従業員1人、5人以下を雇う場合の社会保険加入の条件は?手続きや注意点も解説

個人事業主が従業員1人、5人以下を雇う場合の社会保険加入の条件は?手続きや注意点も解説

ただし、農林漁業や、理容・飲食・旅館などのサービス業、弁護士などの法務業、宗教業といった一部の業種は、5人以上でも強制適用とはなりません。

一方、上記の強制適用に当てはまらない事業所(従業員が4人以下、または例外業種)でも、従業員の半数以上の同意を得て申請し、認可されれば「任意適用事業所」として社会保険に加入することができます。

【社労士監修】個人事業主の社会保険の加入(任意適用)及び労働保険の加入について

【社労士監修】個人事業主の社会保険の加入(任意適用)及び労働保険の加入について

ここで法人と大きく異なるのは、事業主ご本人の扱いです。

法人の社長は役員報酬を受け取る被保険者となりますが、個人事業主ご本人は、たとえ事業所が強制適用となっても社会保険(厚生年金)には加入できません。

事業主ご本人は、国民健康保険と国民年金に加入し続けることになります。

「うちは小規模だから見逃される」という考えは通用しません。年金事務所は、税務情報との連携や従業員からの通報に加え、マイナ保険証の普及などにより、未加入の把握を年々強化しています。

未加入が発覚する主なケースは次の3つです。

| 1.年金事務所の調査(税務情報との連携)登記・給与の有無と適用届の提出状況を突き合わせ、未提出事業所に通知・来所要請が行われます。 2.従業員・元従業員からの通報(相談)医療機関でマイナ保険証が「資格情報なし」と表示され、未加入が本人に明確化します。 3.労働基準監督署や税務調査臨検や税務調査で、賃金台帳・出勤簿・源泉徴収と手続きの不一致が判明します。 |

このように、税務・労務・医療現場のいずれからも発覚する経路が張り巡らされています。

未加入は「運良く気づかれない」のではなく、時間の問題で判明すると考えてください。次項で、発覚時の正しい対応を確認しましょう。

社会保険の未加入が発覚した場合、事業主は、迅速かつ適切な対応が求められます。未加入状態を放置することは、罰則リスクを高めるだけでなく、従業員に対する不利益を拡大させることになります。

ここでは、未加入が発覚した場合の具体的な対応について実務的に解説します。

とはいえ、従来通り、年金事務所からの通知で発覚するケースもまだ続きます。

もし通知が届いた場合、その流れは以下のようになります。

- 年金事務所から加入指導の通知が届く。

- 応じない・無視すると電話や訪問による指導が行われる。

- さらに応じないと、最終的には「立入検査」(強制調査)が実施される。

- 検査の結果、加入義務が確認されると、事業主の意思に関わらず「職権」での強制加入手続きと「遡及徴収」が実行される。

この流れを踏まえ、具体的な対応ステップを解説します。

まず早急に管轄の年金事務所に連絡する

もし年金事務所から通知書(来所要請)が届いたら、指定された期日までに必ず連絡してください。

絶対に無視や放置をしてはいけません。 無視することは、調査を妨害する「悪質な行為」とみなされ、刑事罰のリスクを高める最悪の対応です。

期日通りの訪問が難しくても、電話一本入れて日程調整を依頼するだけで、心証は全く異なります。

ただし、これは通知が来てしまった場合の「次善の策」です。

通知前に未加入に気づいた場合でも、自主的に年金事務所へ相談するのが最善です。

社労士の同席を得て、「過去の誤りを整理して正しい手順で是正する」姿勢を明確にすれば、心証を損ねず、手続き・納付方法の相談を進めやすくなります。

必要届出・書類を準備し提出する

年金事務所での調査(または自主相談)では、加入義務の実態を証明する書類の提出を求められます。

これらの書類に基づき、いつから加入義務があったのか(遡及の起算日)や、対象者は誰かが認定されます。

一般的に、以下のような書類の準備が必要です。

- 法人(商業)登記簿謄本

- 賃金台帳(過去1〜2年分)

- 出勤簿(またはタイムカード)

- 労働者名簿

- 源泉所得税の領収証書(コピー)

- 役員報酬の決定書(議事録など)

調査の結果、加入が決定すれば、その場で「新規適用届」や従業員ごとの「被保険者資格取得届」などを提出します。

手続きはe-Govによる電子申請も可能ですが、こうした複雑な手続きは、専門家である社労士に依頼・相談しながらすすめるのが確実です。

会社設立時の社会保険の手続きや必要書類を全解説!加入義務の有無についても紹介

会社設立時の社会保険の手続きや必要書類を全解説!加入義務の有無についても紹介

未払い保険料を精算する準備をする

遡及徴収が決まると、多額の保険料(延滞金含む)を原則として一括で納付する必要があります。

金融機関への相談や社内稟議を前倒しで進め、資金計画を固めておきます。

また、遡及徴収される保険料には従業員負担分も含まれますが、これを今後の給与からどう控除するのか(賃金控除の実務)、従業員への説明なども検討しておく必要があります。

控除上限、同意書式、周知文面を整備し、説明の場を設けて誤解を防ぎます。

分納の相談は、立入検査後の職権適用よりも、自主相談の段階のほうが進めやすいのが実務上の感覚です。

だからこそ、早期の連絡と準備が負担軽減の分岐点になります。

従業員側から「手取りが減るから社会保険に入りたくない」と拒否されるケースは、小規模な会社で非常によくある悩みです。 しかし、事業主はこれに応じてはいけません。

加入条件を満たす人は、法律上、社会保険に加入しなければならないからです。

社会保険は強制加入であることを伝える

法律で定められた加入条件を満たす場合、社会保険は「強制保険」であることを毅然と説明する必要があります。これは、事業主と従業員、双方の意思に関わらず加入しなければならない義務です。

年金事務所の調査が入った場合、「従業員が拒否したから」という理由は一切通用しません。未加入が発覚したときの責任(遡及徴収など)は、すべて事業主(会社)が負うことになります。

会社にも従業員にも、加入・非加入を選ぶ権利はないことを明確に伝えてください。採用時や契約更新時に誤解のないよう説明しておくことが、後のトラブルを防ぎます。

社会保険への加入メリットを伝える

手取りの減少だけに目が向くと、従業員の納得を得にくくなります。加入によって得られる保障と将来の安心まで含めて説明しましょう。

モデル月収などで比較表を作り、「手取りはやや減るが会社が半分を負担している」「将来の年金が上乗せされる」といったポイントを、数字で見せると理解が進みます。

具体的には、国民健康保険や国民年金(全額自己負担)と比べ、以下のようなメリットがあります。

◯健康保険の保障

病気やケガで休業した際の「傷病手当金」や「出産手当金」が受けられます。また、家族を扶養に入れることも可能です。

◯厚生年金の保障

将来の「老齢厚生年金」が上乗せされる(年金額が増える)だけでなく、「障害年金」や「遺族年金」においても、受けられる保障の範囲が広がります。

ただし、こうしたメリットを説明してもなお従業員が拒否したとしても、注意が必要です。従業員の意思を尊重し社会保険に加入させなかったとしても、企業は法的責任(遡及徴収など)を問われる立場にあることを忘れてはいけません。

雇用条件・労働時間を見直す

従業員がどうしても加入に同意しない、あるいは扶養内(例:130万円の壁)での勤務を強く希望する場合、最終的な手段として雇用契約の見直しが考えられます。 これは、双方合意の上で、社会保険の加入条件を満たさない範囲で働くよう契約を見直すことです。

ここで注意すべきは、法改正による「回避策」の変更です。

従来、「月額賃金を8.8万円未満に調整する」という方法がありましたが、2025年の改正法で「賃金要件(8.8万円の壁)」が撤廃されるため、この方法は無効になります。

将来的に唯一残る合法的な回避策は、「週の所定労働時間を20時間未満に短縮する」ことのみです。

ただし、これはあくまで実態に即した契約変更でなければなりません。

実態として条件を満たしているのに、書類上だけ変更することは「偽装」であり、違法です。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入すべき法人が未加入のまま、または加入条件を満たす従業員を加入させていない状態は、法律違反です。

未加入が発覚した場合、最大2年分の遡及徴収と延滞金などの罰則に加え、悪質と判断されると懲役や罰金といった刑事罰を科されることもあります。

場合によっては、未加入の従業員やその家族から損害賠償を請求されかねません。税務情報との連携などにより、社会保険への加入指導は年々厳しくなっています。

さらに、社会保険への加入要件は法改正のたびに変更されるため、常に最新の状態を把握し続ける必要があります。 従業員の労働時間や賃金を適切に管理し、こうした複雑な法改正に対応していくことは、事業主にとって非常に大きな負担です。

だからこそ、年金事務所から「通知が来る前」に、専門家(社労士)と共に予防的な自主監査と交渉準備を開始することが、最も確実で安全な経営戦略と言えます。

スポット申請代行サービス「社労士クラウド」について

「社労士クラウド」は、顧問契約なしで必要な手続きだけ依頼できるスポット申請代行サービスです。

日常の手続き代行だけでなく、「調査防御」「遡及整理」「分納交渉」といった、経営の根幹を守るサービスも提供しています。

自社のリスク管理に不安がある方は、まずは一度ご相談ください。

▼『社労士クラウド』が選ばれる3つの理由

1.必要な時だけ、無駄のないコストで依頼できる(顧問契約は不要)

2.オンラインで完結、圧倒的なスピード対応(すべてオンラインで迅速に対応)

3.社労士による確実な手続き(経験豊富な社会保険労務士が責任を持って対応)

社労士クラウドは、24時間365日いつでも依頼できるため、設立準備で忙しい事業主の方でも、ご自身の都合の良いタイミングで手続きを進められます。

まずは、お気軽にご相談ください。

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を

「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】

懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績|