合同会社を設立したけれど、社会保険の加入について悩んでいませんか?

・加入は義務なのか、それとも任意なのか

・加入しないとどんなリスクがあるのか

・手続きはどうすればいいのか

・費用はいくらかかるのか

これらの疑問は、多くの合同会社経営者が抱えるものです。

社会保険の加入は、従業員の福利厚生だけでなく、会社の安定経営にも関わる重要な問題です。適切に対応することで、法的リスクを回避し、長期的な事業の成功につながります。

この記事では、合同会社経営者の方々に向けて、社会保険加入の義務や条件、手続き方法、費用などを詳しく解説します。また、副業で合同会社を設立した場合の注意点や、加入しないことのリスクについても触れていきます。

経費削減や節税を考えつつ、適切な社会保険対応を行うための参考として、ぜひ最後までお読みください。

会社設立後、社会保険の加入手続きに必要な届出や書類について下記の記事でわかりやすくまとめています。

会社設立後は社会保険の加入が義務!手続きの流れや必要書類を全解説

会社設立後は社会保険の加入が義務!手続きの流れや必要書類を全解説

生島社労士事務所代表

生島 亮

いくしま りょう

https://sharoushi-cloud.com/社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧 ・当日申請・フリー価格・丸投げOK| 1,800社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上

合同会社を設立した後、社会保険の加入は義務であるかどうかについて疑問に思う方も多いでしょう。

法人としての合同会社は、基本的には社会保険の加入が義務付けられています。特に、従業員を雇用している場合や、会社の代表者であっても社会保険への加入が求められることが一般的です。

次に、具体的な条件や例外的なケースについて詳しく見ていきましょう。

社労士クラウドなら「あらゆる手続き」を顧問料なしのスポット(単発)で簡単かつ迅速にお手続きできます。

法人は原則一人社長でも社会保険への加入義務がある

合同会社を含む法人は、原則として社会保険(健康保険と厚生年金保険)に 加入する義務があります。これは、一人社長の場合でも例外ではありません。

法人の場合、会社と個人が別の存在として扱われるため、代表社員(社長)も 被保険者として社会保険に加入する必要があります。つまり、個人事業主の ときとは異なり、国民健康保険や国民年金から、健康保険や厚生年金に 切り替わることになります。

具体的には、以下の条件を満たす場合に社会保険の加入義務が生じます。

- 法人登記が完了している

- 事業所として常時従業員を使用する

- 事業主(代表社員)に報酬が支払われる

これらの条件を満たす合同会社は、設立後5日以内に管轄の年金事務所に 届け出を行う必要があります。加入手続きを怠ると、後々のトラブルや 罰則の対象となる可能性があるので注意が必要です。

社会保険に加入することで、経営者自身や従業員が病気やケガの際に 保障を受けられるというメリットがあります。また、将来の年金受給にも つながるため、長期的な視点で考えると加入するメリットは大きいと 言えるでしょう。

ただし、社会保険料の負担は経営に影響を与える可能性もあります。 特に創業間もない企業や小規模な事業者にとっては、毎月の固定費として 大きな負担になることもあるでしょう。そのため、加入義務の有無や 適用条件をしっかりと確認することが重要です。

例外的に法人でも社会保険への加入できないケース

一方で、合同会社であっても、特定の条件を満たす場合には、社会保険への加入を断れるケースがあります。以下の2つの状況がその例外に該当する可能性があります。

役員報酬が非常に少額で、社会保険料を支払うことが困難な場合は、 加入が免除される可能性があります。具体的には、月額報酬が健康保険の 最低標準報酬月額(現在は58,000円)を下回る場合が該当します。

ただし、この判断は年金事務所が行うため、自動的に加入免除になる わけではありません。報酬が少ない場合でも、まずは年金事務所に 相談し、適切な手続きを踏むことが重要です。

また、役員報酬を調整することで、社会保険料の負担を軽減できる 可能性もあります。ただし、極端な報酬設定は税務上の問題を 引き起こす可能性があるため、税理士や社会保険労務士などの 専門家に相談しながら検討するのがよいでしょう。

合同会社の代表社員が無報酬で業務を行っている場合、社会保険への 加入義務はありません。これは、社会保険が報酬に基づいて算出される ためです。ただし、一般的に考えるとまったく収入がないケースは稀で、 税務上も問題になりえます。会社の利益から一定の報酬を受け取る場合は、当然、社会保険への 加入義務が生じます。

また、無報酬であっても、利益分配や配当という形で収入がある場合は、 社会保険の加入について年金事務所に確認する必要があります。 副業や兼業で合同会社を運営している場合も、本業との関係で 社会保険の扱いが変わる可能性があるため、注意が必要です。

社会保険の加入は、経営者自身や従業員の福利厚生、そして会社の 信用度にも関わる重要な問題です。合同会社を設立した際は、 社会保険の加入について十分に検討し、適切な対応を取りましょう。

下記記事で役員の社会保険の加入要件などについて解説しています。

会社役員の社会保険加入は義務?条件は?役員報酬ゼロ場合も解説

会社役員の社会保険加入は義務?条件は?役員報酬ゼロ場合も解説

また、社会保険に加入する際は、健康保険組合や協会けんぽの選択、 厚生年金の加入手続き、さらには雇用保険や労災保険などの 労働保険の手続きも必要になります。これらの手続きは複雑で、 期限もあるため、社会保険労務士などの専門家に相談を受けることをおすすめします。

専門家のアドバイスを受けながら、自社の状況に合った最適な 選択をすることで、安定した経営基盤を築くことができます。 社会保険の加入は、単なる法的義務ではなく、事業の継続性や 従業員の安心にもつながる重要な経営判断の一つと言えるでしょう。

一人社長でも社会保険加入の義務がある?法人化した時の手続きを解説

一人社長でも社会保険加入の義務がある?法人化した時の手続きを解説

合同会社を設立した後の社会保険の加入義務について理解しておきましょう。社会保険には、狭義の社会保険(健康保険、厚生年金、介護保険)と、広義の社会保険(労働保険:労災保険と雇用保険)の2つのカテゴリーがあります。

狭義の社会保険は、主に病気や老後の生活を支えるためのものであり、法人には必ず加入義務が生じます。一方、労働保険は、労働者を雇用している事業所に対して適用されます。

合同会社を設立した場合、狭義の社会保険である健康保険と厚生年金への加入が必須となります。また、従業員を雇用している場合は、労働保険への加入も必要です。

以下の表は、各保険の概要と加入条件をまとめたものです。

| 保険名 | 概要 | 加入条件 |

| 健康保険 | 病気やケガをした際に必要な医療費の一部を負担してくれる保険制度。社員やその家族が業務外での医療サービスを受ける場合にも適用され、経済的な負担を軽減します。 | 社長、役員、社員は加入が必須。アルバイトやパートは雇用形態に応じて加入が必要な場合もあり |

| 厚生年金 | 企業で働く労働者が将来受け取る年金のために掛け金を納める公的な年金制度 | 70歳未満で健康保険に加入している者 |

| 労災保険 | 従業員が仕事中や通勤中に事故やケガをした場合に、治療費や休業中の補償を行う公的な保険制度 | 従業員を雇用する全ての企業で加入が必須。アルバイトやパートも含む |

| 雇用保険 | 従業員が失業したときや仕事が中断したときに、生活費の一部を補助する制度 | 1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある労働者 |

| 介護保険 | 要介護認定や要支援認定を受けた場合に、介護サービスの費用を補助する制度 | 40〜65歳の健康保険加入者 |

健康保険の保険者は、原則として協会けんぽ(全国健康保険協会)となりますが、一定の条件を満たす場合は健康保険組合に加入することもできます。厚生年金保険の保険者は日本年金機構で、保険料は毎月の報酬に基づいて計算され、会社と代表社員で折半して負担します。

労働保険については、労災保険の保険者は労働基準監督署、雇用保険の保険者はハローワークとなります。手続きは事業所の所在地を管轄する労働基準監督署で行います。

社会保険への加入は法律で義務付けられているだけでなく、従業員の福利厚生や会社の信用度を高めるためにも重要です。合同会社設立時は、社会保険の加入条件を確認し、適切な手続きを行うことが求められます。専門家のサポートを受けながら、自社の状況に合った社会保険の加入プランを検討することをおすすめします。

以下では、それぞれの社会保険について詳しく解説していきます。

健康保険

健康保険は、病気やケガをした際に必要な医療サービスを受けられるように、経済的な支援を行う制度です。合同会社の場合、従業員を雇用していなくても、代表社員(社長)は原則として健康保険に加入する義務があります。

加入条件は以下の通りです

- 合同会社の代表社員であること

- 報酬を受けていること(無報酬の場合は除く)

- 75歳未満であること

健康保険の保険者は、原則として協会けんぽ(全国健康保険協会)となります。ただし、一定の条件を満たす場合は、健康保険組合に加入することもできます。協会けんぽの保険料は、毎月の報酬に基づいて計算され、会社と代表社員で折半して負担します。

厚生年金保険

厚生年金保険は、社員が老後や障害を負った場合、または遺族が経済的支援を受けるための公的年金制度です。適用事業所で働く70歳未満の方が加入対象となります。合同会社を設立した場合、すべての役員および従業員に厚生年金保険への加入義務が発生します。厚生年金保険は、国民年金に上乗せして支払う形式となっており、将来受け取る年金額が増えることで、老後の生活資金をより安定させることができます。

この制度の適用は、会社の規模や従業員数、労働時間に応じて広がっており、パートやアルバイトの従業員も一定の条件を満たせば加入対象となります。特に従業員数が101人以上の会社では、特定の条件に該当する短時間労働者も社会保険(健康保険と厚生年金保険)の加入が義務付けられています。2024年10月からは法改正により、従業員数51人以上の会社にも適用範囲が拡大されます。

厚生年金保険は、社員の老後の生活を安定させ、将来の不安を軽減するために重要な制度です。適切かつ正確な加入手続きを行うことで、社員の満足度を向上させるだけでなく、企業の信頼性と成長にも寄与します。

人を雇用する場合は労働保険(雇用保険・労災保険)への加入が必要となる

合同会社が従業員を雇用する場合、健康保険と厚生年金保険に加えて、労働保険(雇用保険と労災保険)への加入も義務付けられています。

雇用保険は、失業した際の生活の安定と、再就職の促進を図ることを目的とした制度です。以下の条件を満たす従業員は、原則として雇用保険に加入する必要があります:

- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

- 31日以上の雇用見込みがあること

雇用保険の保険料は、会社と従業員で負担します。

労災保険は、業務上の事由または通勤による従業員の負傷、疾病、障害、死亡に対して補償を行う制度です。原則として、従業員を1人でも雇用する事業所は、労災保険に加入する必要があります。労災保険の保険料は、全額会社が負担します。

労働保険の保険者は、労働基準監督署(労災保険)とハローワーク(雇用保険)となります。手続きは、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署で行います。

社会保険への加入は、法律で義務付けられているだけでなく、従業員の福利厚生や会社の信用度を高めるためにも重要です。合同会社を設立した際は、社会保険の加入条件を確認し、適切な手続きを行うことが求められます。専門家のサポートを受けながら、自社の状況に合った社会保険の加入プランを検討することをおすすめします。

合同会社を設立した場合、社会保険の加入手続きは迅速かつ正確に行う必要があります。社会保険の加入は、会社の信頼性を高めるだけでなく、従業員の安心と安全を保障するためにも重要です。ここでは、合同会社設立時および従業員加入時に必要な手続きと書類について詳しく解説します。

合同会社設立時の加入手続き方法と必要書類

合同会社は、社会保険(健康保険と厚生年金保険)の適用事業所に該当するため、設立後すぐに加入手続きを行う必要があります。社会保険への加入手続きを行うには、年金事務所に対して所定の書類を提出することが求められます。

主な手続きとしては、「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」があります。さらに、設立と同時に従業員を雇用する場合には、後述する「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」も提出が必要です。

必要書類

- 新規適用届

- 登記簿謄本

- (事業所の所在地と登記簿が異なる場合)所在地を確認するための公的証明書のコピー

社会保険の加入手続きは、法人登記後5日以内に完了することが求められますので、迅速に準備を進めましょう。

対象となる従業員の加入手続き方法と必要書類

合同会社に加入対象となる従業員がいる場合、または新たに雇用する場合には、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」の手続きが必要です。

さらに、従業員に扶養者がいる場合は、「健康保険被扶養者異動届」の提出も求められます。

必要書類

・被保険者資格取得届

・雇用契約書のコピー

・賃金台帳のコピー

・従業員の個人番号(マイナンバー)の記載された書類

・健康保険被扶養者異動届(被扶養者がいる場合)

これらの手続きは、従業員の雇用開始日から5日以内に行うことが推奨されます。手続きの遅延は法的リスクを伴うため、早めの準備と書類の正確な記入が重要です。

労働保険(雇用保険・労災保険)に関する加入手続き方法と必要書類

合同会社が従業員を雇用する場合、労働保険(雇用保険と労災保険)への加入手続きが必要です。労働保険は、労働者の安全と雇用の安定を保障するための重要な制度であり、事業主には適切な手続きを行う義務があります。

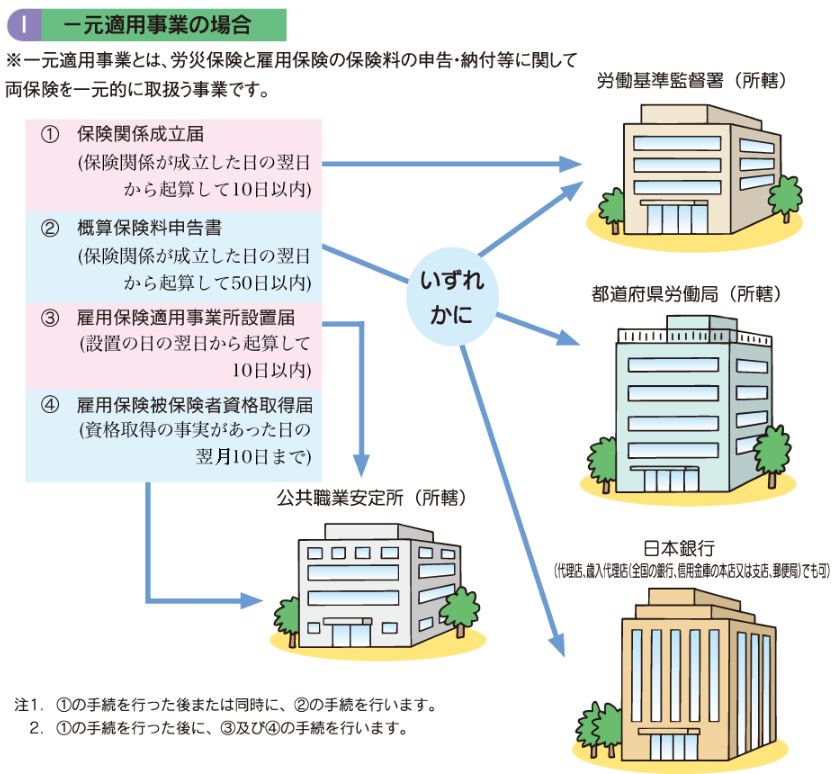

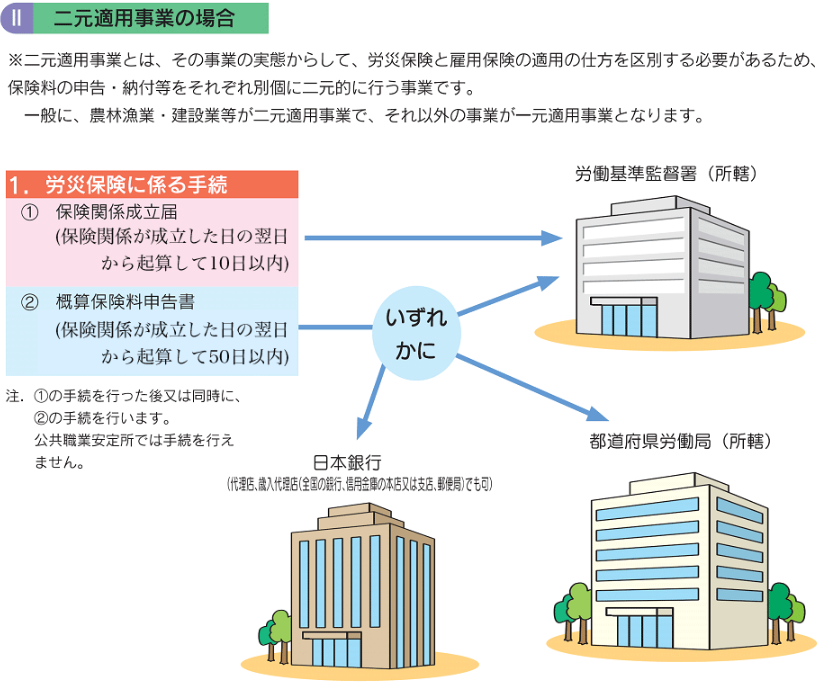

労働保険の書類の提出先は、一元適用事業と二元適用事業で異なります。各事業形態に応じた適切な提出先を確認して手続きを進めることが重要です。

二元適用事業とは、労災保険と雇用保険の適用を別々に管理する必要がある農林漁業や建設業などの業種に該当する事業を指します。一元適用事業とは、それ以外の一般的な事業です。

労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります

合同会社で従業員を雇用する際に必要になる手続きについて、下の記事で詳しくまとめています。

合同会社が従業員を雇ったら必要になる手続きと必要な届出・書類をわかりやすく解説

合同会社が従業員を雇ったら必要になる手続きと必要な届出・書類をわかりやすく解説

合同会社を設立すると、社会保険料の負担が発生します。社会保険料は、会社と従業員の両方で折半して支払うため、会社の財政に与える影響も重要なポイントです。ここでは、合同会社が負担する社会保険料の概要と、その計算方法について詳しく解説します。

会社と従業員で折半

合同会社が負担する社会保険料は、健康保険と厚生年金保険の両方について、会社と従業員で折半することが原則です。つまり、社会保険料の総額の半分を会社が負担し、残りの半分を従業員が負担します。

ただし、労働保険(雇用保険と労災保険)については、負担割合が異なります。雇用保険の保険料は、凡そ会社が3分の2、従業員が3分の1を負担します。労災保険の保険料は、全額を会社が負担します。

会社が負担する社会保険料は、従業員の給与から天引きする形で納付します。そのため、給与計算の際には、社会保険料の会社負担分を考慮する必要があります。

社会保険料の計算方法

社会保険料は、従業員の報酬額を基準に算出されます。健康保険料と厚生年金保険料は、それぞれの保険料率を従業員の標準報酬月額に掛けて計算します。標準報酬月額は、従業員の給与や手当を一定の区分に分類し、それに応じて設定される報酬額を基に保険料を決定します。

たとえば、従業員の標準報酬月額が30万円で、健康保険料率が10%、厚生年金保険料率が18%の場合、健康保険料は3万円、厚生年金保険料は5.4万円となります。これらの保険料は会社と従業員で折半するため、会社の負担額は健康保険料が1.5万円、厚生年金保険料が2.7万円です。

このように、社会保険料の負担額は従業員の給与に依存するため、経営者は毎月の支払額を正確に把握し、財務管理に反映させる必要があります。また、保険料率は年度ごとに変更される可能性があるため、最新の情報を基に保険料の再計算を行うことも重要です。

社会保険料の計算例

具体的な計算例を見てみましょう。仮に、従業員の標準報酬月額が30万円、健康保険の保険料率が9.87%、厚生年金保険の保険料率が18.3%とします。

健康保険料:30万円 × 9.87% = 29,610円

厚生年金保険料:30万円 × 18.3% = 54,900円

この場合、会社と従業員がそれぞれ負担する社会保険料は以下のようになります。

会社負担分

健康保険料:29,610円 ÷ 2 = 14,805円

厚生年金保険料:54,900円 ÷ 2 = 27,450円

合計:42,255円

従業員負担分

健康保険料:29,610円 ÷ 2 = 14,805円

厚生年金保険料:54,900円 ÷ 2 = 27,450円

合計:42,255円

社会保険料は、会社と従業員の双方にとって大きな負担となります。特に、従業員数が多い会社や、高額な報酬を支払う会社の場合、社会保険料の総額は非常に高くなる可能性があります。

そのため、社会保険料の計算方法を正確に理解し、適切な予算管理を行うことが重要です。社会保険労務士などの専門家に相談しながら、自社の状況に合った社会保険料の計算と納付を行うことをおすすめします。

また、従業員の報酬額を調整することで、社会保険料の負担を最適化できる可能性もあります。ただし、報酬の設定は、社会保険料だけでなく、税務上の観点からも慎重に検討する必要があります。

社会保険料の負担は、合同会社の経営に大きな影響を与える可能性があります。適切な計算と予算管理を行い、従業員の福利厚生と会社の安定的な運営を両立させることが重要です。

合同会社を設立した際に社会保険に加入しない場合、罰則や追加の保険料の支払いを求められるリスクがあります。

社会保険の加入は法律で義務付けられており、その違反は会社の信用を損なうだけでなく、法的なペナルティを受ける可能性もあるため注意が必要です。ここでは、社会保険に未加入の場合のリスクと具体的な罰則について解説します。

未加入の場合は調査や罰則の対象になる

合同会社が社会保険への加入義務を怠った場合、年金事務所や労働基準監督署による調査の対象となります。調査の結果、加入義務が認められた場合、以下のような罰則が科せられる可能性があります。

・健康保険法に基づく罰金:10万円以下

・厚生年金保険法に基づく罰金:10万円以下

・労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく罰金:30万円以下

これらの罰則は、加入義務を怠った期間の長さや、未加入の従業員数などによって変動します。罰金に加えて、延滞金や追徴金の支払いを求められる場合もあります。

また、社会保険への加入を怠ることは、法令遵守の観点からも問題があります。取引先や金融機関から信用を失う可能性があり、会社の評判に大きな影響を与えかねません。

過去2年分の保険料を強制徴収される場合も

社会保険に未加入のまま事業を続けていると、過去2年分の保険料を一括で強制徴収される可能性があります。これは、年金事務所や厚生労働省が未納の保険料を徴収するための措置であり、支払い義務を怠った企業に対して行われます。

強制徴収される保険料には、通常の保険料に加えて延滞金も含まれることがあり、企業の財政に大きな負担を与える可能性があります。そのため、社会保険の加入手続きを怠ることは、企業にとって大きなリスクとなります。適切な手続きを速やかに行い、企業の信頼を守るためにも、社会保険への加入は確実に行うようにしましょう。

合同会社を設立し、社会保険に加入する際にはいくつかの注意点があります。これらのポイントを理解し、適切な手続きを行うことで、法的なリスクを回避し、スムーズな運営を維持することが可能です。ここでは、合同会社が社会保険に加入する際に特に注意すべき点を詳しく解説します。

社会保険の加入手続きは法人登記後5日以内にする

合同会社を設立した後、社会保険の加入手続きは速やかに行わなければなりません。具体的には、法人登記が完了した日から5日以内に、事業所の所在地を管轄する年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険の新規適用届」を提出する必要があります。提出方法は、電子申請、郵送、または窓口での提出のいずれかを選択できます。

また、雇用保険と労災保険についても、従業員を雇用し保険関係が成立した日から10日以内に、所轄の労働基準監督署へ「保険関係成立届」を提出する必要があります。これに加え、「労働保険(雇用保険・労災保険)に関する加入手続き方法と必要書類」で述べたように、その他の関連手続きも求められます。

これらの手続きを怠ると、未加入とみなされる可能性があり、罰則や過去の保険料の一括徴収といったリスクが生じるため、設立直後から必要な書類を準備し、速やかに年金事務所と労働基準監督署へ提出することが重要です。

本業で社会保険に加入している場合は、二以上勤務届を提出する必要がある

既に他の会社で社会保険に加入している状態で合同会社を設立する場合、「二以上勤務届」を提出する必要があります。これは社会保険の被保険者が複数の適用事業所(2カ所以上)で同時に雇用される際、どの事業所を主たる事業所とするかを被保険者自身が選択するために必要な届出です。

この「二以上勤務届」を提出することで、複数の事業所での勤務が公式に認められ、保険料の二重支払いを回避できます。手続きを怠ると、社会保険の二重加入のリスクが発生し、不要な保険料負担が増える可能性があるため、忘れずに手続きを行いましょう。

【ダブルワーク】副業している場合の社会保険手続きとは?二以上勤務届を出そう!

【ダブルワーク】副業している場合の社会保険手続きとは?二以上勤務届を出そう!

副業で合同会社を設立する場合、本業にバレる可能性がある

副業として合同会社を設立する場合、本業の会社に副業がバレるリスクがあります。社会保険の手続きで「二以上勤務届」を提出する際、本業の会社にも情報が伝わるため、副業が発覚することがあるからです。

これを避けるためには、事前に本業の会社の就業規則を確認し、副業が許可されているかどうかを確認しておくことが大切です。また、副業が許可されていない場合には、本業の会社と相談して対応策を講じることも検討しましょう。

また、配偶者がいる場合は配偶者を合同会社の代表者にするという方法もあります。この場合、配偶者が社会保険に加入することになり、本業での二重加入の手続きを避けることができます。

ただし、配偶者が本業の扶養に入っている場合、扶養から外れる必要があります。

その影響としては、配偶者自身の健康保険や年金の保険料が発生し、家計の負担が増加する可能性があること、また扶養控除が適用されなくなることで、所得税や住民税の負担が増えることなどが考えられます。

配偶者の年収や社会保険料の増加を含めた家計全体への影響を検討し、最適な対応を選ぶことが重要です。

ダブルワーク・掛け持ちのとき社会保険加入は片方だけ?条件や注意点を解説

ダブルワーク・掛け持ちのとき社会保険加入は片方だけ?条件や注意点を解説

合同会社を設立すると、健康保険や厚生年金保険、雇用保険、労災保険など、さまざまな社会保険に加入する義務が発生します。これらの手続きは、法人登記後すぐに行う必要があり、適切に手続きを行わないと罰則や追加費用が発生するリスクがあります。また、加入手続きは事業所の状況や従業員の勤務形態によって異なり、場合によっては「二以上勤務届」の提出など特別な対応が求められることもあります。

こうした複雑な手続きをスムーズに進めるためには、専門家に依頼することが推奨されます。社会保険労務士などの専門家に依頼することで、最新の法規制に基づいた正確な手続きを行うことができ、会社全体のコンプライアンス強化やリスク管理の面でも安心です。特に、複数の事業所での勤務や副業のケースなど、個別の状況に応じたアドバイスを受けることが可能です。

社員の福利厚生を充実させ、企業の信頼性を向上させるためにも、社会保険の手続きを正確に行うことは重要です。これにより、社員の満足度向上や企業の成長にもつながるでしょう。合同会社設立後の社会保険手続きは、複雑で手間がかかるため、専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】

懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 1,800社以上の社会保険手続き実績|

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を

「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】

懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績|