2024年10月の法改正により、従業員数51人以上の企業では、条件を満たすパート・アルバイトも社会保険に加入させることが義務になりました。

一方で、「うちは従業員が少ないから、社会保険はまだ関係ない」と考えている50人以下の企業や個人事業主も多くいますが、今後は企業規模や賃金要件の見直しが段階的に進み、適用対象は着実に広がっていきます。

本記事では、最新の社会保険の加入条件について、会社としての加入義務、そして従業員(パート・アルバイトを含む)の加入条件や手続きの流れをわかりやすく解説します。

また、気になる社会保険の加入条件に関する「今後の法改正スケジュール」も紹介し、いつ・どのタイミングで自社が対象になり得るのかを整理できるようにしています。

「自社は社会保険に入らなくてもよいのか」「どの従業員まで加入させるべきか」など、判断に迷っている事業主の方は、まず本記事を読みながら、自社の状況を一つずつ確認していきましょう。

生島社労士事務所代表

生島 亮

いくしま りょう

https://sharoushi-cloud.com/社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧・当日申請・フリー価格・丸投げOK|3,000社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上

YouTubeでも社会保険の加入条件について詳しく解説しています。テキストとセットで見るとより理解が深まるのでおすすめです。

社会保険とは、病気やケガ、老後、失業といった生活上のリスクに備えるために、国が定めている公的な保障制度のことです。

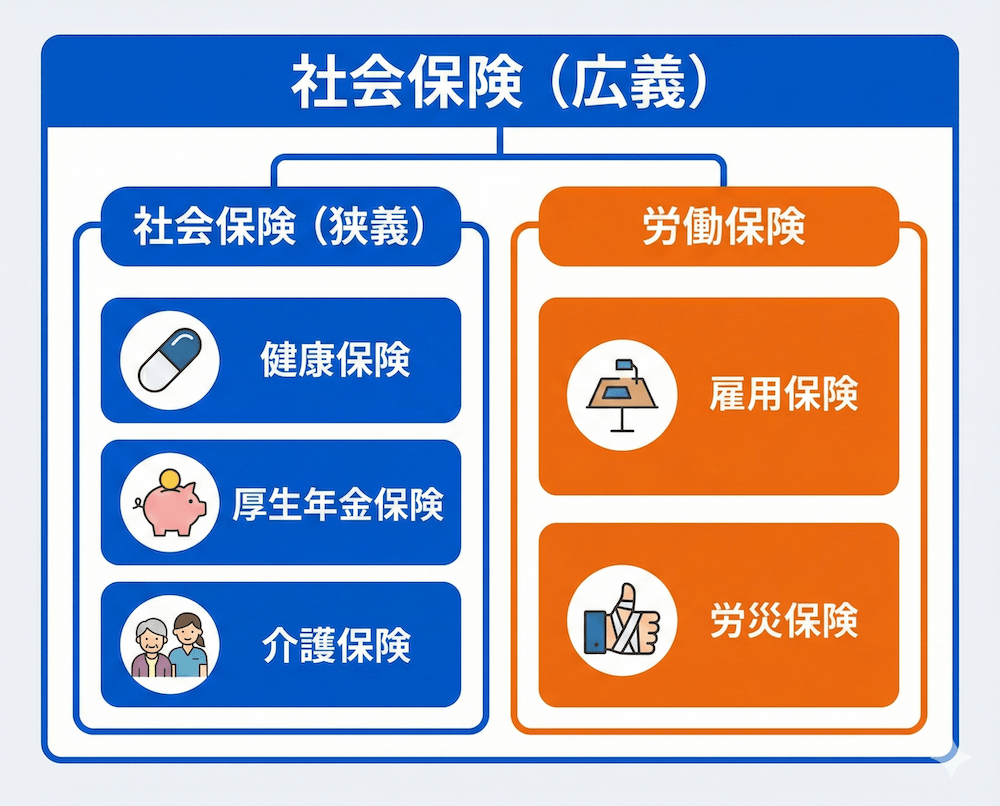

「社会保険」という言葉は、使われる場面によって指す範囲が少し変わります。実務で混乱しないよう、まずは「広い意味」と「狭い意味」の違いを押さえておきましょう。

図にあるように、健康保険(医療保険)、厚生年金保険(年金保険)、介護保険、雇用保険、労災保険の5つをまとめて「広義の社会保険」と呼びます。40歳から64歳までの従業員がいる場合は、健康保険料に加えて介護保険料の負担も必要です。

一方で、会社の手続きの場面で「社会保険に入る」と言うときは、主に「健康保険」と「厚生年金保険」(+40〜64歳は介護保険)を指すことが多いです。本記事でも、この狭い意味での社会保険(いわゆる「被用者保険」)を前提に話を進めます。

社会保険制度の大きな特徴は、条件に当てはまる事業所や従業員は、法律により加入が義務付けられている点です。保険料が高いから加入しない、従業員が希望しないから加入させない、といった選択は原則として認められていません。

社会保険料とは?種類や内訳、会社の負担割合や仕組みをわかりやすく簡単に解説

社会保険料とは?種類や内訳、会社の負担割合や仕組みをわかりやすく簡単に解説

社会保険の加入条件は、「会社(事業所)」と「従業員」を分けて考える必要があります。

まず、事業所としてそもそも社会保険に入らなければならないかどうか(強制適用事業所に当たるかどうか)を確認し、そのうえで、どの従業員を被保険者として加入させるかを判断する、二段階の構造になっているからです。

▼強制適用事業所とは?

強制適用事業所とは、その名の通り、法律によって社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられている事業所のことです。

最初のステップは、ステップ1として「会社の条件」を確認することです。ここで加入義務がなければ、原則としてその会社では従業員の社会保険加入義務は生じません。この順番で確認していくと、判断ミスを減らすことができます。

なお、これまでは会社の規模(従業員数)や、パート従業員の月収・年収によって、加入条件が細かく分かれていました。

しかし、2025年(令和7年)の法改正により、今後は会社の規模や賃金の条件が、数年かけて段階的になくなっていくことが決まっています。最終的には、シンプルに「週20時間以上働いているかどうか」が、社会保険への加入が必要かどうかを判断するうえで、最も重要な基準になっていく見込みです。

それでは、順を追って解説していきます。 まずは最初のステップとして、ご自身の会社が加入義務の対象かどうか、【1. 企業(事業所)側の加入条件】から確認していきましょう。

※すでに会社が加入済みで、パート従業員の条件だけ知りたい方は【2. 従業員の社会保険の加入条件】へお進みください。

それでは、まず最初のステップとして「会社(事業所)自体に加入義務があるか」を確認していきましょう。

もしここで「加入義務あり(強制適用事業所)」となれば、そこで働く従業員の加入手続きが必要になります。逆に、ここが対象外であれば、原則として従業員の加入について検討する必要はありません。

ここは非常に誤解が多い部分です。「従業員数が少ないから関係ない」と思い込んでいると、法改正によっていつの間にか対象になっていた、という事態になりかねません。

こちらでは、まず最新の「51人ルール(適用拡大)」を押さえた上で、法人と個人事業主それぞれの条件、そして50人以下の企業の注意点について整理します。

2024年に社会保険の適用範囲が拡大し、51人以上の企業も対象に

2024年10月から、厚生年金の被保険者数が「常時51人以上」の企業も特定適用事業所となり、パートタイマーへの適用拡大の対象になりました。

これにより、これまでは対象外だった中堅規模の企業でも、一定の条件を満たすパート・アルバイトを社会保険に加入させる必要が出てきました。

ここで重要になるのが、「51人」の数え方です。カウントの対象は、単純な従業員数ではなく、すでに厚生年金に加入している従業員(被保険者)です。

<具体的な判定例>

たとえば、「正社員40人 + フルタイム契約社員15人」がいる会社の場合、合計55人がすでに厚生年金に入っているため、特定適用事業所(51人以上)に該当します。 この場合、そこで働く「週20時間勤務のパートさん」なども、加入義務の対象になります。

2024年10月〜パート・アルバイトの社会保険の適用範囲が拡大!企業が取るべき対応と影響を解説

2024年10月〜パート・アルバイトの社会保険の適用範囲が拡大!企業が取るべき対応と影響を解説

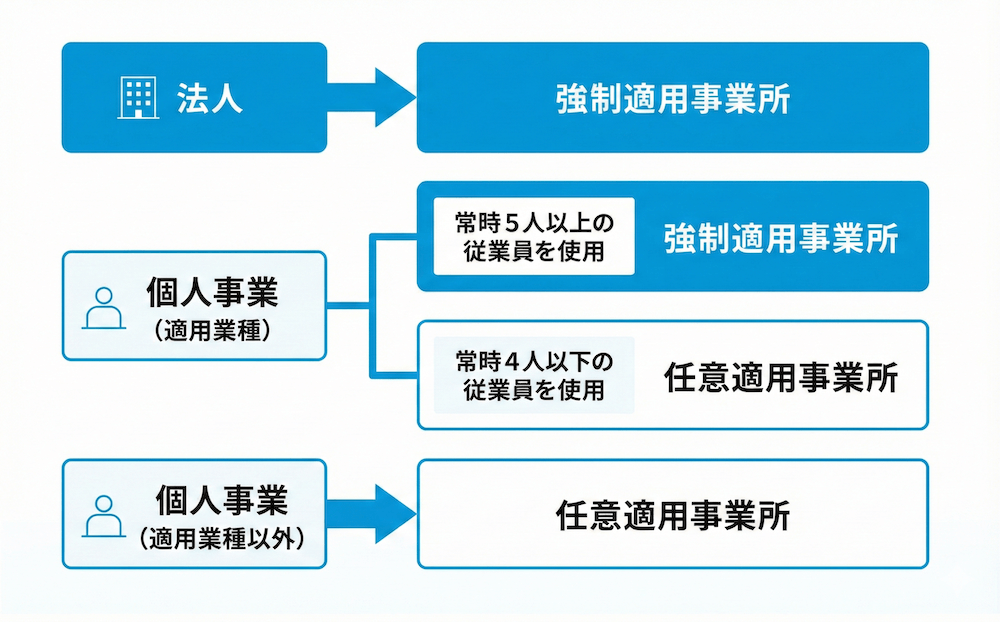

社会保険の強制適用事業所に該当する条件

会社の規模に関わらず、法律上「必ず社会保険に入らなければならない会社(強制適用事業所)」の条件を確認しておきましょう。

強制適用事業所に該当する場合は、事業主や従業員の意思に関係なく、法律によって社会保険への加入が義務付けられます。ご自身の会社がこれに当てはまるかどうかは、下の図のとおり「法人か個人か」「従業員数」「業種」の3点で判断します。

■ 法人の場合(図の上段)

従業員数に関係なく、原則すべて強制適用です。「社長1人だけの会社」であっても、役員報酬を支払っているかぎり、社会保険に加入しなければなりません。

一人社長でも社会保険の加入は義務?会社設立した時の手続きと必要書類をわかりやすく解説

一人社長でも社会保険の加入は義務?会社設立した時の手続きと必要書類をわかりやすく解説

■ 個人事業主の場合(図の中段・下段)

現行ルールでは、「従業員5人以上」かつ「法定17業種」に当てはまる場合に、強制適用事業所となります。

個人事業主が従業員1人、5人以下を雇う場合の社会保険加入の条件は?手続きや注意点も解説

個人事業主が従業員1人、5人以下を雇う場合の社会保険加入の条件は?手続きや注意点も解説

◯「5人」の数え方

正社員だけでなく、常時雇用しているパート・アルバイトも含めてカウントします。

◯法定17業種とは

製造業、建設業、小売・卸売業、医療機関、士業事務所などが該当します。

一方で、飲食店や美容室など一部のサービス業は、現時点ではこの17業種に含まれていません(図の下段)。

| ※2029年にルールが変わります 現在は「任意」とされている飲食業などのサービス業も、法改正により2029年10月からは、従業員数の要件を満たせば全業種で社会保険の加入が必要になる方向です。「自分の業種は対象外だろう」と決めつけず、将来の義務化に備えて早めに状況を整理しておきましょう。 |

社会保険の任意適用事業所に該当する条件

強制適用の対象外であっても、希望すれば加入できる仕組みがあります。これを「任意適用事業所」と呼びます。

具体的には、以下のいずれかに当てはまる個人事業所が対象です。

| 従業員が5人未満の個人事業所「非適用業種」の個人事業所 |

例:飲食業、理美容業、旅館業、農林水産業、宗教法人など

※これらの業種は、現行ルールでは従業員が5人以上いても強制加入の対象外です。

【加入するための条件】

- 従業員の半数以上の同意があること

- 事業主が申請し、認可を受けること

ポイントは、事業主の一方的な判断ではなく「従業員との合意」が必要な点です。

【社労士監修】個人事業主の社会保険の加入(任意適用)及び労働保険の加入について

【社労士監修】個人事業主の社会保険の加入(任意適用)及び労働保険の加入について

会社(事業所)に社会保険の加入義務があることが分かったら、次に「どの従業員を加入させるか」を確認していきましょう。

社会保険の対象となるのは、法律上「常時雇用されている従業員」と呼ばれる人たちです。イメージとしては、その会社の通常の業務を回すために、継続的に働いている人たちが該当します。

【原則として加入が必要な人(常時雇用)】

・正社員

・フルタイムの契約社員

・法人の代表者・役員

・試用期間中の従業員(入社初日から加入が必要)

これらの人は、年齢要件(厚生年金は70歳未満、健康保険は75歳未満)を満たす限り、本人の希望に関係なく、原則として全員を社会保険に加入させる必要があります。

一方で、判断に迷いやすいのが、パート・アルバイト、派遣社員などの「短時間労働者」です。これらの方については、働き方や会社の規模によって加入義務の有無が分かれます。

まず多くの会社で悩みの種になりやすい「パートタイマーの加入基準」から順番に見ていきましょう。

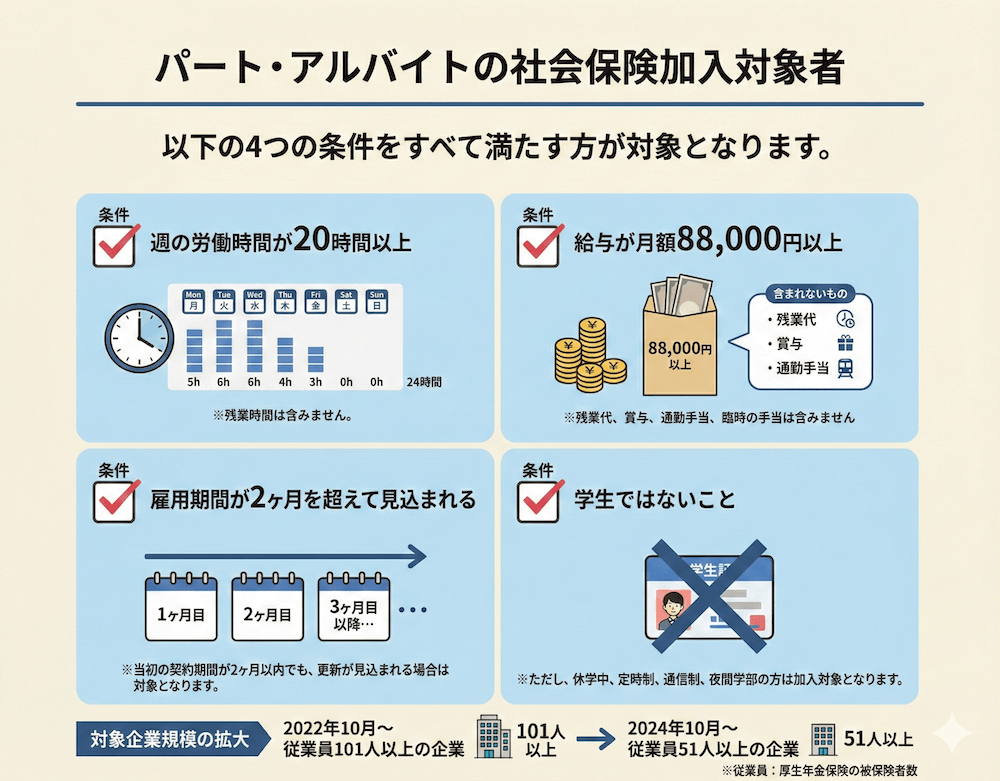

パート・アルバイトの社会保険の加入条件

パート・アルバイトであっても、働き方によっては社会保険の加入対象になります。

判断のポイントは、次の2つの基準のうち、どちらか一方でも満たしたら加入義務が生じるという点です。

まず、基本となるのが、「正社員の4分の3以上働いているなら加入」というルールです。これは会社の規模に関係なく、すべての企業に共通する基準です。

さらに近年の法改正により、それより短い時間で働く人についても、社会保険の適用が広がっています。

上記の図のとおり、次の条件を満たすパート・アルバイトは、社会保険に加入させる必要があります。

【従業員側の4つの条件】

- 週の所定労働時間が20時間以上あること

- 2か月を超えて働く見込みがあること

- 所定内賃金の月額が8万8,000円以上であること

※残業代・賞与・通勤手当・一時金などは含めない - 昼間学生ではないこと

※休学中・夜間・通信制・定時制の学生は対象になる場合がある

【会社側の条件】

- 勤務先が「特定適用事業所」であること

※現行では、厚生年金の被保険者が常時51人以上いる企業が対象です。

このように、パート・アルバイトについては、

- 正社員に近い働き方かどうかを見る「4分の3基準」

- 上記の「従業員側4条件+会社側1条件」で判断する適用拡大の仕組み

のどちらか一方でも満たした時点で、社会保険への加入義務が生じると考えると整理しやすくなります。

契約社員・派遣社員の社会保険加入条件

「契約社員だから」「派遣さんだから」といった名称だけで判断するのは危険です。

社会保険では、雇用形態の呼び方ではなく、実際の労働時間や日数などの「働き方(実態)」で判断するのが基本ルールです。

そのため、契約社員や嘱託社員も、パート・アルバイトも、最終的には同じ基準で判断します。

ここでは、契約社員・嘱託社員と派遣社員に分けて、押さえておきたいポイントを整理します。

契約社員・嘱託社員については、基本的にパート・アルバイトと同じルールで考えます。

- フルタイム契約の場合

正社員と同じくらいの時間・日数で働いているなら、正社員と同様に当然加入が必要です。 - 短時間契約の場合

「3/4基準」または「短時間労働者の4つの条件+会社側の条件」を満たせば、社会保険の加入対象になります。

「契約社員だから対象外」というルールはありません。

労働時間と日数が基準を満たしているかどうかで判断し、該当する場合は、契約期間が有期か無期かに関わらず、加入手続きを進める必要があります。

派遣社員の社会保険は、派遣元の会社(派遣会社)で加入するのが原則です。

そのため、自社(派遣先)が従業員50人以下の小規模事業者であっても、派遣元が大手であれば、厚生年金の被保険者数が51人以上の「特定適用事業所」に該当していることが多くあります。

この場合、派遣社員は「週20時間以上」「2か月超の見込み」などの条件を満たせば、派遣元で社会保険に加入していることが一般的です。

一方で、派遣先の判断だけで

「うちは小さい会社だから、派遣さんは社会保険なしでも大丈夫だろう」

と考えてしまうと、実際の契約内容と食い違いが生じるおそれがあります。

派遣社員を受け入れるときは、

- 派遣元での社会保険加入の有無

- 週の所定労働時間や契約期間

といった条件を、派遣会社との契約書や就業条件通知書で確認しておくことが大切です。

学生・短期雇用など適用除外になるケース

社会保険には「適用除外」のルールがありますが、学生や短期雇用だからといって一律に対象外になるわけではありません。特に学生の扱いは誤解しやすいため注意が必要です。

【学生の加入条件】

まず、いわゆる「短時間労働者の適用拡大(週20時間以上・いわゆる106万円の壁など)」のルールでは、昼間学生は原則として対象外です。

しかし、正社員の所定労働時間および日数の4分の3以上(週30時間以上など)働く場合は、たとえ昼間学生であっても「一般の被保険者」として社会保険への加入が必要になります。

また、次のような学生は、短時間労働者としての適用拡大の対象になり得るため、労働時間などの要件(3/4基準や週20時間以上など)を満たせば加入が必要になります。

- 夜間学部、通信制、定時制の学生

- 休学中の学生

- 卒業見込証明書を持って働いている学生(卒業直前から勤務する場合など)

「学生だから入らなくていい」と安易に判断せず、労働時間・雇用契約・就学の実態をあわせて確認することが重要です。

【短期雇用の加入条件】

当初は「2ヶ月以内」の契約であっても、実態として長く働く見込みが出た時点で、加入が必要になります。

- 契約更新を繰り返し、結果的に2ヶ月を超えて継続雇用される見込みが生じた場合

- 雇用契約書に「契約を更新する場合がある」と明記されており、実際に更新が見込まれる場合

このように、学生や短期雇用でも加入義務が生じるケースは多々あります。判断に迷う場合は、自己判断で未加入のままにせず、年金事務所や社労士に相談することをおすすめします。

ここまで「現行のルール」について解説してきましたが、実は2025年(令和7年)の法改正により、今後10年間のロードマップがすでに確定しています。

大きなポイントは、「106万円の壁(賃金要件)」と「企業規模要件(51人以上)」が、段階的に撤廃されるということです。

現在は複数の条件を組み合わせて判断していますが、将来的にはシンプルに「週20時間以上働くなら、会社規模や収入に関わらず加入」という方向へ進んでいきます。

「うちはまだ小さいから大丈夫」と考えていると、数年後に急な対応を迫られることになります。ここで、小規模企業や個人事業主に直結する改正スケジュールを押さえておきましょう。

年収106万円の壁の撤廃

まず、パート従業員の働き方に大きく影響するのが、いわゆる「106万円の壁(月額8万8,000円要件)」の撤廃です。この賃金要件をなくす改正は、法律の公布(2025年6月)から3年以内に実施される予定で、遅くとも2028年頃までには反映される見込みです。

賃金要件が撤廃される大きな理由、以下の2点です。

- 最低賃金の上昇による形骸化

時給が上がり、週20時間働くだけで月8.8万円を超える地域が増えました。もはや「金額」で区切る意味が薄れているためです。 - 「働き控え」の解消

社会保険料の負担を避けるために、あえて労働時間を減らす「働き控え」が人手不足の要因となっており、これを解消する狙いがあります。

これまでは、時給やシフトを調整して「月8.8万円未満」に抑える対策が可能でした。しかし、この要件が撤廃されると、「週20時間以上働いているかどうか」が、加入の唯一の判断基準になります。

今後は「106万円の壁」を意識して調整するのではなく、「週20時間以上なら加入してしっかり働いてもらう」という前提で雇用条件を設計する時代に変わっていき

(※130万円の壁は「扶養から外れるかどうか」の基準で、今回の賃金要件撤廃とは別の仕組みです。)

企業規模要件の段階的撤廃

現在「51人以上」となっている特定適用事業所の基準も、2035年10月に完全撤廃されることが確定しました。 いきなり全企業になるわけではなく、以下のスケジュールで段階的に引き下げられます。

【ロードマップ】

- 2024年10月:51人以上(現行)

- 2027年10月:36人以上

- 2029年10月:21人以上

- 2032年10月:11人以上

- 2035年10月:全事業所(従業員1人以上)

このスケジュールを見ると、従業員数が30〜40名規模の企業であれば、最短で2027年には加入義務が発生することがわかります。「まだ先の話」と思わず、数年後の人件費増を見越した経営計画が必要です。

個人事業所における適用範囲の拡大

個人事業主(飲食店、美容室など)にとっても、非常に大きな改正が待っています。 2029年10月より、業種による適用除外が撤廃される方向です。

- 現在:飲食、理美容、旅館などのサービス業は、5人以上雇っていても加入義務なし。

- 2029年10月以降:業種に関わらず、常時5人以上の従業員がいれば強制適用(加入義務あり)。

【経過措置について】

ただし、施行の時点ですでに営業している事業所には、当分の間適用しない「経過措置」が設けられる見込みです。 しかし、2029年以降に新規開業する個人事業所や、事業承継(代替わり)をした事業所は、即座に加入対象となる可能性が高いため注意が必要です。

従業員50人以下の企業に適用が及ぶタイミングと注意点

以上のスケジュールを見ると、従業員50人以下の企業であっても、2027年〜2035年の間に、確実に「週20時間以上働くパートの加入」が必要になることがわかります。

猶予は意外と残されていません。 今後の経営においては、「いかに加入を回避するか(労働時間を減らすか)」を考えるよりも、「いつまでに、どのように適用に備えるか」を考える方が現実的です。

【今からできる準備】

- 週20時間前後で働くパートの人数とシフトを確認する

- 社会保険料の会社負担が増えた場合の金額を試算しておく

- 負担増を吸収するための生産性向上や単価見直しを検討する

法改正のタイミングは一気にやってきますが、人の採用や給与水準の見直しはすぐには変えられません。今のうちから、数年先の義務化を前提にした経営計画へ切り替えていくことが重要です。

加入条件を確認したら、次は具体的な手続きに進みます。

社会保険(厚生年金・健康保険)へ新規で加入する場合は、次の2つの手続きをセットで行う必要があります。

- 事業所(会社)として加入するための手続き

- 役員や従業員(人)が加入するための手続き

ここからは、それぞれのフローや必要書類について解説します。 手続きには期限があり、遅れると過去にさかのぼって保険料を請求されるなどのリスクがあります。後回しにせず、早めに対応することが大切です。

法人・事業所が社会保険に加入する際の手続きと必要書類

会社を設立したときや、個人事業で適用要件を満たしたときは、まず「事業所としての加入手続き(新規適用)」が必要です。

手続きは、「強制適用(義務)」か「任意適用(希望)」かによって、提出書類や期限が異なります。

条件を満たした時点で加入義務が発生するため、速やかに届け出ます。

原則として、事実が発生(適用対象)した日から5日以内に、事業所の所在地を管轄する年金事務所へ書類を提出します。

【事実が発生した日(起算日)の目安】

- 法人:登記が完了した日(設立日)

- 個人事業主:常時雇用する従業員が5人以上になった日 など

【提出する書類】

| 種類 | 書類名 | 備考 |

| 届出 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 会社として加入するためのメインの届出 |

| 添付書類 | 法人(商業)登記簿謄本(原本・発行から90日以内のもの) | 法人の場合 |

| 添付書類 | 事業主の世帯全員の住民票(マイナンバーの記載がないもの・原本) | 個人事業主の場合 |

加入義務はありませんが、福利厚生の充実や採用力の向上を目的に、希望して社会保険に加入する方法です。 こちらは「届出」ではなく「申請(許可をもらう)」という形になるため、従業員の同意書が必要です。

【提出する書類】

| 種類 | 書類名 | 備考 |

| 届出 | 健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書 | 会社として加入を希望する申請書 |

| 添付書類 | 任意適用同意書 | 従業員の半数以上の同意の署名・押印 |

| 添付書類 | 住民票、事業実態がわかる書類 | 賃貸契約書や所得税の確定申告書の写しなど |

任意適用の場合は、「いつから適用を受けたいか」を踏まえて申請します。希望する適用開始日より前に、余裕をもって書類を準備しておきましょう。

実務上は、事業所の手続きと同時に、

- 代表者や従業員の「資格取得届」

- 社会保険料の引き落とし口座の登録

などもまとめて行うのが一般的です。

窓口・郵送のほか、e-Gov(イーガブ)などを利用した電子申請も可能です。 特に任意適用の場合は、書類不備や同意不足があると認可が下りないため、不安な場合は社労士に相談して進めることをおすすめします。

会社設立時の社会保険の手続きや必要書類を全解説!加入義務の有無についても紹介

会社設立時の社会保険の手続きや必要書類を全解説!加入義務の有無についても紹介

従業員が社会保険に加入する際の手続きと必要書類

次に、役員や従業員個人を社会保険に加入させるための手続きです。

新しく従業員を採用したときはもちろん、パート従業員の労働時間や賃金が増えて加入条件を満たした場合も、会社が手続きを行う必要があります。

原則として、事実が発生した日(採用日または加入条件を満たした日)から5日以内に、事業所の所在地を管轄する年金事務所へ書類を提出します。

【提出書類】

対象となる従業員の状況に応じて、次の書類を提出します。

| 書類名 | 備考 |

| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 役員・従業員を社会保険に加入させるための基本となる届出 |

| 健康保険 被扶養者(異動)届 | 配偶者や子どもなどを健康保険の扶養に入れる場合 |

| 国民年金第3号被保険者関係届 | 被保険者に扶養される配偶者を「第3号被保険者」として届出する場合 |

書類を作成するには、従業員本人(および扶養家族)の基礎年金番号またはマイナンバーの情報が必要です。

入社手続きの段階で、健康保険証や年金手帳、マイナンバーカードなどを確認しておくとスムーズです。

※月の途中で入社した場合の注意点

社会保険料は「日割り計算」を行わず、その月1か月分の保険料が発生します。

たとえば、4月20日付で入社した場合でも、4月分として1か月分の保険料を控除する必要があります。給与計算の際に控除漏れがないよう、入社日と資格取得日の管理には注意しましょう。

提出方法は、郵送・窓口持参のほか、電子申請も可能です。期限が短いため、事前に情報を集めておくことがスムーズに進めるコツです。

初めて従業員を雇用した際に会社が行う社会保険・労働保険の手続きを解説!

初めて従業員を雇用した際に会社が行う社会保険・労働保険の手続きを解説!

一括適用の申請手続きをする場合(本店・支店のおまとめ)

飲食店や美容室、小売店などで本店と支店がある場合は、「一括適用」を使うと手続きが楽になります。

本来、社会保険は店舗ごとに適用されるため、支店ごとに新規適用の届出が必要で、従業員が本店と支店を行き来するたびに資格喪失・取得の届出が発生します。

一括適用の承認を受けると、本店と支店を1つの事業所としてまとめて扱えるようになり、本社・店舗間の人事異動については、原則として資格喪失・取得の届出が不要になります。

多店舗展開をしている場合は、事務負担の軽減につながるため検討する価値があります。

であれば社会保険の加入・喪失届の提出が不要となります。

複数の事業所で社会保険に加入している場合の手続き

副業や兼業(ダブルワーク)により、同時に2か所以上の会社で社会保険の加入条件を満たす場合は、手続きが少し特殊になります。

この場合、被保険者(従業員)は、どちらか一方の会社を「主たる事業所」として選び、届出を行う必要があります。

この届出によって、選択した事業所の健康保険・厚生年金保険の被保険者として扱われることになります。

| 提出書類 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届 |

| 提出期限 | 事実発生から10日以内 |

| 提出先 | 選択した「主たる事業所」を管轄する年金事務所 |

| 提出方法 | 郵送・窓口持参・電子申請 |

この手続きは、原則として被保険者(従業員)本人が年金事務所へ提出します。

会社側としては、該当しそうな働き方をしている従業員から相談があったときに、速やかにこの届出の存在を案内できるようにしておくことが大切です。

なお、保険料は複数の事業所の給与を合算して計算しますが、同じ保険料を二重に支払うわけではありません。

二以上事業所勤務届を出さないとどうなる?出し忘れた時の対策や書き方を解説

二以上事業所勤務届を出さないとどうなる?出し忘れた時の対策や書き方を解説

社会保険の加入条件に関することで、よく寄せられる質問や、判断に迷いやすいグレーゾーンの事例について解説します。

社会保険に未加入だった場合の罰則と影響

社会保険に加入すべき法人が未加入のまま、または加入条件を満たす従業員を加入させていない状態は法律違反であり、罰則の対象になります。

未加入が発覚した場合、最大2年分の遡及徴収と延滞金などの罰則に加え、悪質と判断されると懲役や罰金といった刑事罰を科されることもあります。

また、ハローワークに求人が掲載できなくなるなど、会社経営に大きな影響をもたらします。

詳しい罰則や対応方法については下記の記事で詳しく解説しています。

社会保険に未加入だと違法?罰則?発覚時の対応や加入条件も解説

社会保険に未加入だと違法?罰則?発覚時の対応や加入条件も解説

労働時間が週20時間を超えたり超えなかったりする場合は?

シフト制で、週によって20時間を超えたり超えなかったりする場合は、原則は「雇用契約書」の所定労働時間で判断します。

基本的には、雇用契約書で定めた「所定労働時間」が週20時間以上かどうかで判断します。

契約が週20時間以上であれば、たまたま早退などで実働が20時間を下回った週があっても、加入したままとなります。

ただし、契約上は「週15時間」としていても、実態として恒常的に週20時間を超える残業が続いている場合は注意が必要です。

実態が契約と大きく乖離しているとみなされ、加入指導の対象になる可能性があります。

繁忙期で月8.8万円を一度だけ超えたら加入?

パート従業員の給与が、繁忙期の残業代を含めて月8.8万円を超えた場合は、一時的な超過であれば、加入の必要はありません。現行のルール(106万円の壁)における「月額8.8万円」という基準は、基本給や固定手当などの「所定内賃金」で判断します。

残業代、休日手当、交通費、賞与などの臨時的な賃金は含みません。したがって、残業で一時的に超えただけであれば加入対象外です。

判断に迷う場合は、管轄の年金事務所や社労士に相談しましょう。

途中で労働時間が減り、加入条件を満たさなくなったら?

家庭の事情などで労働時間を減らし、加入条件(週20時間以上など)を満たさなくなった場合は、契約変更と資格喪失の手続きを行えば、社会保険から抜けることが可能です。

この場合、以下の手順が必要です。

- 雇用契約書を結び直し、所定労働時間を変更する。

- 変更日の翌日から5日以内に、年金事務所へ「被保険者資格喪失届」を提出する。

単に「実働時間が減った」だけでなく、契約内容自体を変更する必要がある点に注意してください。

社会保険に加入した場合、保険料の会社負担は?

パート従業員を社会保険に入れた場合、会社と従業員で半分ずつ負担します(労使折半)。

そのため、おおよその目安として、対象となる従業員の「給与の15%前後」が会社負担として増える計算になります。

※40歳以上65歳未満の方は、これに介護保険料(約0.8%)が上乗せされます。

正確な金額は、都道府県や加入する健康保険組合、その年の料率によって異なります。 具体的な金額を知りたい場合は、シミュレーションツールなどで試算することをおすすめします。

下記の記事でも、社会保険料の計算方法について詳しく解説しています。

従業員が社会保険への加入を嫌がった場合の対応は?

加入条件を満たしている以上、加入は法律上の義務であり、本人の意思で拒否することはできません。

「本人が嫌がっているから」という理由で未加入のままにすると、会社側が法令違反を問われてしまいます。まずは以下のステップで話し合いましょう。

【対応のステップ】

- 義務であることを説明する 会社の一存で加入・未加入を選べるものではなく、法律で決まっていることを伝えます。

- メリットを伝える 将来受け取る年金が増える、傷病手当金や出産手当金がもらえるなど、目先の手取り減少以上の保障があることを説明します。

- どうしても加入したくない場合 労働時間を減らして、加入条件(週20時間未満など)から外れるような契約に変更するしかありません。

また、配偶者の扶養に入っている方の場合は、「130万円の壁(扶養認定)」と混同しているケースも多いため、丁寧に制度の違いを説明してあげることが大切です。

社会保険の加入条件は、「会社として適用対象になるかどうか」と「従業員一人ひとりの働き方」という、2つの要素を掛け合わせて判断する必要があります。

特に押さえておきたいのは、「今後10年ほどのあいだに、ほぼすべての小規模企業やパート従業員まで適用が広がっていく」という流れです。

本記事で見てきたとおり、2035年には企業規模の要件が撤廃され、いわゆる106万円の壁(賃金要件)もなくなる見込みです。

その一方で、従業員の労働時間や賃金を正しく管理し、たび重なる法改正の内容を追いかけ続けることは、事業主にとって大きな負担になります。

加入条件の判断を誤れば、過去分の保険料の遡及徴収や、指導・調査といったリスクにも直結します。

だからこそ、年金事務所から指摘を受けてから動くのではなく、早い段階で専門家(社労士)と一緒に現状を整理し、予防的な対策を取っておくことが、最も安全な進め方と言えます。

「自社の加入条件が本当に合っているのか不安がある」「今後の適用拡大でどれくらい負担が増えそうか知りたい」と感じた方は、一度社労士への相談・依頼を検討してみてください。

スポット申請代行サービス「社労士クラウド」について

「社労士クラウド」は、顧問契約なしで必要な手続きだけ依頼できるスポット申請代行サービスです。

社会保険の加入手続きには、「パートタイマーの労働時間判定(3/4基準や週20時間要件)」や「法人の強制適用判断」など、専門的な知識が必要な場面が多々あります。

判断を誤って未加入のまま放置すると、最大2年分の遡及徴収などのリスクがある一方で、頻繁な法改正を自社だけで追い続けるのは、多忙な事業主様にとって大きな負担です。

▼『社労士クラウド』が選ばれる3つの理由

- 必要な時だけ、無駄のないコストで依頼できる(顧問契約は不要)

- オンラインで完結、圧倒的なスピード対応(すべてオンラインで迅速に対応)

- 社労士による確実な手続き(経験豊富な社会保険労務士が責任を持って対応)

社労士クラウドは、24時間365日いつでも依頼できるため、本業で忙しい事業主の方でも、ご自身の都合の良いタイミングで手続きを進められます。

まずは、お気軽にご相談ください。「うちのパートさんが加入対象になるか判定してほしい」 「会社設立後の新規適用届を急ぎで出したい」 「従業員の入社手続きだけ単発で頼みたい」 といった具体的な疑問や不安に、専門家が直接お答えします。

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を

「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】

懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績|