算定基礎届とは、毎年4月から6月の従業員の報酬をもとに標準報酬月額を決定し、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)や将来の年金額を算出するための重要な書類です。事業主は毎年7月10日までに日本年金機構へ提出する義務があり、この手続きは「定時決定」とも呼ばれます。

標準報酬月額は、9月から翌年8月までの1年間にわたり社会保険料の計算基準として用いられ、従業員と会社の保険料負担額、さらには将来の年金額に大きく影響します。そのため、提出漏れや誤記載は従業員や会社にとって深刻なトラブルにつながるリスクがあります。

この記事では、算定基礎届の基本的な役割、提出対象者、標準報酬月額の計算方法、提出期限、手続きの流れをわかりやすく解説します。さらに、実務で注意すべきポイントや間違えやすい点も紹介していますので、初めて算定基礎届を担当する方でも安心して手続きが進められます。ぜひ最後までご覧ください。

また、実務担当者が迷わず手続きを進められるように、作成時に間違いやすいポイントや注意点も紹介します。

この記事を読むことで、算定基礎届の役割や手続きをしっかり理解し、適切に対応できるようになります。ぜひ最後までご覧ください。

生島社労士事務所代表

生島 亮

いくしま りょう

https://sharoushi-cloud.com/社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧・当日申請・フリー価格・丸投げOK|3,000社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上

算定基礎届(被保険者報酬月額算定基礎届)は、7月1日現在で使用している健康保険や厚生年金保険に加入している「被保険者」および「70歳以上の被用者」の標準報酬月額を定期的に見直すために、事業主が毎年日本年金機構に提出する書類です。

この手続きは「定時決定」と呼ばれ、実際の給与と標準報酬月額が大きくかけ離れないよう、毎年1回見直しが行われます。

具体的には、4月、5月、6月の3か月間に支払われた報酬月額をもとに平均を算出し、標準報酬月額を決定します。この標準報酬月額は、9月から翌年8月までの社会保険料を計算する基準として用いられます。

標準報酬月額とは、給与を等級ごとに区分した金額のことで、これをもとに健康保険料や厚生年金保険料が算出されます。適切に設定された標準報酬月額により、社会保険料が正確に計算されるだけでなく、将来従業員が受け取る年金(主に老齢厚生年金)にも影響を及ぼします。

標準報酬月額とは?決め方や計算方法、調べ方を社労士がわかりやすく解説(簡易計算ツール付き)

標準報酬月額とは?決め方や計算方法、調べ方を社労士がわかりやすく解説(簡易計算ツール付き)

年金額は、加入期間中の標準報酬月額をもとに算出されるため、算定基礎届を正確に作成することが大切です。この届出に誤りがあると、保険料の過不足が生じたり、給付額に影響を及ぼす可能性があります。そのため、事業主には正確なデータ収集と記載が不可欠となるのです。

算定基礎届は、従業員の社会的保障を支え、安心した生活を送る基盤となる重要な手続きです。事業主が法令を遵守し、正確に作成・提出することは、従業員の将来の生活を守ることにつながります。

■算定基礎届の提出期限・提出先・提出方法

| 提出期限・期間 | 7月1日〜7月10日 (7月10日が土日祝日の場合は翌日以降の開庁日) |

| 提出先 | 日本年金機構の事務センターまたは所轄の年金事務所 |

| 提出方法 | ・電子申請 ・電子媒体(CDまたはDVD) ・郵送 ・窓口持参 |

算定基礎届と月額変更届の違い

算定基礎届と月額変更届は、どちらも従業員の標準報酬月額を見直すための重要な手続きですが、それぞれ適用されるタイミングと目的が異なります。

主な違いについて下の表にまとめています。

| 項目 | 算定基礎届(定時決定) | 月額変更届(随時決定) |

|---|---|---|

| 目的 | 毎年1回、標準報酬月額を見直し、給与実態と乖離がないようにする | 昇給・減給などで給与が大幅に変動した場合、標準報酬月額を修正する |

| 提出時期 | 毎年7月10日まで | 随時(条件に該当した場合) |

| 対象期間 | 4月~6月の給与実績 | 変動後3か月間の給与実績 |

| 要件 | 全ての被保険者が対象 | 給与変動で標準報酬月額が2等級以上変わる場合 |

| 反映時期 | 9月分から翌年8月分の保険料に適用 | 変更後4か月目からの保険料に適用 |

上記の表から分かるように、算定基礎届は毎年決められた期間内に全ての被保険者を対象に提出する一方で、月額変更届は急激な昇給や減給などによる給与変動が発生した場合に随時行う手続きです。

算定基礎届は、「定時決定」と呼ばれる年に一度の手続きで、4月から6月の給与実績を基に標準報酬月額を見直し、毎年7月10日までに提出する必要があります。この見直しによって、その年の9月から翌年8月まで適用される保険料が正確に計算されます。主な目的は、給与実態に即した標準報酬月額を確定することです。

一方で、「随時改定」として行われる月額変更届は、給与が昇給・減給によって2等級以上の差が生じる場合に必要です。この手続きを行うことで、給与変動後の4か月目から新しい保険料が適用されます。たとえば、9月に昇給があった場合には、9月から11月の報酬額を基に計算し、条件に該当すれば12月分から新しい保険料が反映されます。

たとえば、従業員Aさんの給与が月額30万円から35万円に昇給した場合、4月から6月の給与実績と比較すると2等級以上の差が生じる可能性があります。この場合、9月に昇給があった場合は9月から11月の給与を基に算定し、12月分から新しい標準報酬月額に基づいた保険料が適用されます。

算定基礎届と月額変更届の違いとは?提出タイミング・優先順位をわかりやすく解説

算定基礎届と月額変更届の違いとは?提出タイミング・優先順位をわかりやすく解説

社会保険の月額変更届(随時改定)とは?標準報酬月額の改定条件や手続き方法をわかりやすく解説!

社会保険の月額変更届(随時改定)とは?標準報酬月額の改定条件や手続き方法をわかりやすく解説!

算定基礎届の対象者は、7月1日時点で在職し、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入している全従業員です。

ただし、社会保険料の定時決定は、4月から6月の報酬を基に標準報酬月額を算出するため、一部の従業員が対象外となる場合があります。また、70歳以上の被用者でも、一定の条件を満たせば対象に含まれることがあります。

算定基礎届を作成する際は、各従業員の情報を正確に記載することが重要です。提出対象者と対象外の従業員を事前に確認し、手続き漏れがないよう注意しましょう。

以下では、算定基礎届提出の対象となる人、ならない人について、詳しく解説していきます。

算定基礎届提出の対象となる人

算定基礎届の提出対象者は、7月1日時点で健康保険および厚生年金保険の被保険者であるすべての従業員です。この対象には、正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトなど、雇用形態を問わず被保険者であれば含まれます。

さらに、以下のような状況にある従業員も対象となります。

- 育児休業中の人

育児休業を取得している従業員であっても、被保険者資格がある場合は対象です。 - 介護休業中の人

介護休業中の従業員も対象に含まれます。 - 傷病療養中の人

病気やけがで休職中の場合でも、被保険者資格がある従業員は対象です。 - 複数の事業所で勤務している人

2ヶ所以上の事業所で勤務し、それぞれで報酬を受け取っている場合も提出が必要です。 - 70歳以上の人

70歳を超えると厚生年金の被保険者資格を喪失しますが、「70歳以上被用者」として引き続き算定基礎届の対象となります。75歳未満で健康保険の被保険者資格がある場合も、必ず提出が必要です。

特に、70歳以上の被用者については注意が必要です。

たとえ厚生年金保険の資格を喪失しても、算定基礎届の対象者から除外されるわけではありません。「70歳以上被用者」の場合、報酬額に基づいて保険料が計算され、必要な手続きが適用されます。

また、個人事業主でも、常時5名以上の従業員を雇用したり、任意適用など社会保険の適用事業所になっている場合は、算定基礎届の提出が必要です。

【関連記事】

> 個人事業主が従業員1人、5人以下を雇う場合の社会保険加入の条件は?手続きや注意点も解説

算定基礎届提出の対象とならない人

算定基礎届の対象外となる人もいます。以下の条件に該当する場合は、提出が不要です。事業主は対象者を正確に確認し、無駄な手続きを避けましょう。

6月30日以前に退職した人

6月30日以前に退職した従業員は、7月1日時点で在籍していないため、算定基礎届の対象外です。この場合、退職に伴う資格喪失の手続きだけを行えば問題ありません。

6月1日以降に被保険者となった人

6月1日以降に入社し、社会保険の被保険者となった従業員も対象外です。これは、資格取得時に翌年8月までの標準報酬月額が既に決定されているため、定時決定を行っても結果が変わらないためです。

例)

- 6月5日に入社した従業員

- 労働時間の変更により6月20日から新たに社会保険適用となった従業員

上記ケースでは、既に資格取得時の標準報酬月額が適用されるため、算定基礎届への記載は不要です。

7月に月額変更届を提出する必要がある人

4月から6月の期間に昇給や降給などで固定的賃金が変動し、標準報酬月額に2等級以上の差が生じた従業員は、7月に月額変更届を提出する必要があります。この場合、定時決定ではなく、随時改定が優先されるため、算定基礎届の対象外となります。

8月または9月に随時改定が予定されている人

8月または9月に随時改定(標準報酬月額の改定)が予定されている従業員も、定時決定の対象外です。この場合、8月や9月に月額変更届を提出することで標準報酬月額が改定されるため、算定基礎届を提出する必要はありません。

例)

- 8月に固定的賃金の増減が見込まれる従業員

- 9月に労働条件の変更で賃金が変動する従業員

※対象外の従業員が算定基礎届に印字されている場合も、記載は不要です。記載対象の従業員のみを確認して手続きを進めましょう。

算定基礎届の手続きは、毎年実施される社会保険料見直しのために重要な作業です。正確に対応するためには、それぞれの手順を理解し、適切に進める必要があります。以下に算定基礎届の流れを段階ごとに解説します。

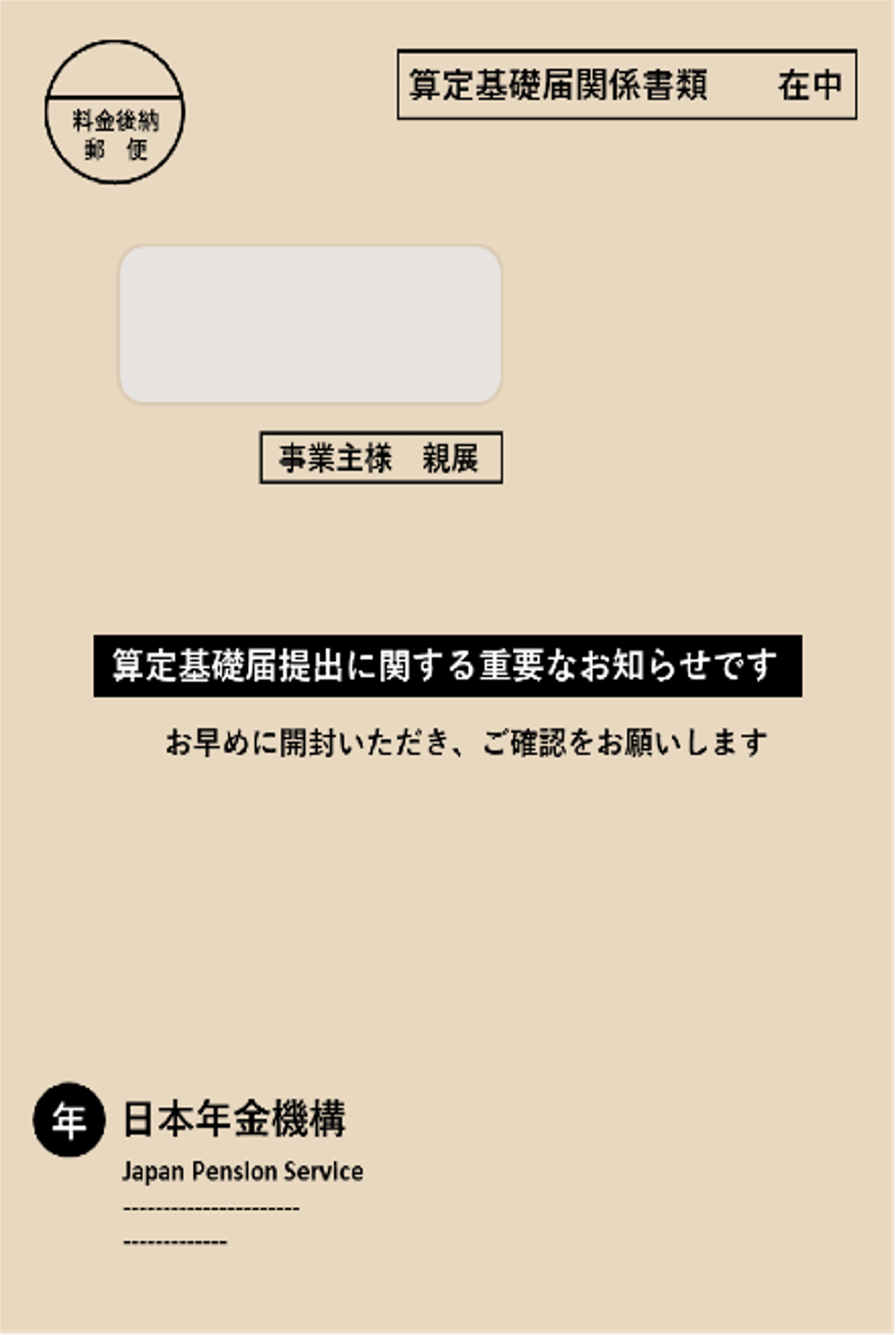

ステップ1:日本年金機構からの届出用紙(被保険者報酬月額算定基礎届)の送付

日本年金機構から「被保険者報酬月額算定基礎届」(以下、算定基礎届)が事業所に郵送されます。この届出用紙は、6月中旬ごろに送付され、5月中旬までに届け出た被保険者の氏名、生年月日、従前の標準報酬月額などが印字されています。

ステップ2:対象者の確認

定時決定の対象は、7月1日時点で在籍するすべての被保険者(社会保険加入者)です。ただし、以下の従業員は対象外となります。

- 6月30日以前に退職した人

- 6月中に資格取得した人

ステップ3:報酬月額の算出

| 金銭(通貨)で支給されるもの | ◯大入袋: 成果や記念品として臨時に支給されるもの ◯見舞金: 結婚祝いや弔慰金などの一時的な支給 ◯解雇予告手当: 解雇時に支払われる金銭 ◯退職手当: 退職に伴う一時的な支給 ◯出張旅費: 実費として精算される交通費や宿泊費 ◯交際費・慶弔費: 社内外での接待や慶弔事に関連する支出 ◯傷病手当金: 健康保険から支給される補償 ◯労災保険の休業補償給付: 労災時に支給される手当 ◯年3回以下の賞与: 特定の支給条件に応じて、標準賞与額に分類 |

| 現物で支給されるもの | ◯制服・作業着: 業務に使用する目的のもの ◯見舞品・贈答品: 臨時的に支給される現物 ◯食事(本人負担あり): 本人負担額が評価額の2/3以上の場合 ◯社宅・寮(本人負担あり): 評価額以上を従業員が負担する場合 ◯通勤定期券や回数券(非課税部分): 一定の条件で非課税扱いとなる部分 |

報酬月額は、4月、5月、6月の3か月間に実際に支払われた報酬総額(基本給、各種手当、現物支給分を含む)の平均を基に算出します。この際、各月の支払基礎日数が17日以上ある場合のみ対象とします。

ステップ4:算定基礎届の作成と提出

対象者を確認し、標準報酬月額を算出した後、算定基礎届を作成します。作成した届出書は、所定の提出期限(毎年7月1日~10日)までに管轄の年金事務所へ提出してください。

※10日が土曜または日曜の場合は、翌営業日が提出期限となります。

提出方法は以下の4つから選べます。

- 電子申請

- 電子媒体(CDまたはDVD)

- 郵送

- 窓口持参

ステップ5:日本年金機構からの標準報酬月額決定通知書の送付

届出後、日本年金機構が内容を審査し、標準報酬月額を決定します。決定通知書は8月中に事業所へ送付され、この金額が9月から翌年8月までの社会保険料の基準となります。この通知書は給与計算や社会保険料控除の根拠となるため、必ず保管してください。

算定基礎届に記載する各月の標準報酬月額を算出する際には、対象となる報酬とならない報酬があります。

対象となる報酬には、賃金、給料、俸給、手当、賞与など、名称に関係なく、労働者が労働の対価として受け取るすべてのものが含まれます。また、現金(通貨)だけでなく、通勤定期券、食事、住宅などの現物支給も報酬に含まれます。ただし、臨時に受け取るものや、年3回以下の賞与(※年3回以下の賞与は標準賞与額の対象)などは、報酬には含まれません。

賞与が年3回以下の場合は、賞与支払届の提出が必要になります。

賞与支払届とは?書き方のポイントや記入例、提出先から手続きの流れを解説

賞与支払届とは?書き方のポイントや記入例、提出先から手続きの流れを解説

以下では、標準報酬月額の対象となる報酬および対象外の主な例について詳しく解説します。

標準報酬月額の対象となる報酬

標準報酬月額の対象となる報酬は、従業員が労働の対価として受け取る金銭や現物支給を指します。これには基本給だけでなく、各種手当や一定の現物支給も含まれます。

以下に、主な対象例を挙げて詳しく説明します。

■対象となる主な報酬

| 金銭(通貨)で支給されるもの | ◯基本給: ・月給、週給、日給などの形式で定期的に支給される賃金。◯能率給・奨励給: ・成果や業績に基づいて支給される賃金。 ◯各種手当: ・通勤手当:交通費として支給される金額(定期券代を含む)。 ・役職手当・管理職手当:管理職や役職に基づく手当。 ・家族手当:扶養家族に応じて支給される金額。 ・住宅手当:住居費の補助として支給されるもの。 ・資格手当:特定の資格取得に応じて支給される手当。 ・残業手当:法定労働時間を超えた勤務に対する対価。 ◯継続支給される見舞金:継続的に支給される場合は対象。◯年4回以上支給される賞与:総額を12で割り、月額として算出。 |

| 現物で支給されるもの | ◯通勤定期券や回数券: ・1か月分に換算して報酬に含めます。 ◯食事・食券: ・法令で定められた基準に基づき算出。 ◯社宅・寮の提供: ・厚生労働大臣が都道府県ごとに定めた基準に基づき評価額を算出。 ◯自社製品:従業員に支給される商品の評価額を算入。 |

◯通勤定期券の場合

その全額が対象となります。そのため、3ヶ月・6ヶ月単位の通勤定期券などは、1ヵ月あたりの額を算出して報酬に含みます。

例)4月から9月までの6か月分の通勤手当として、4月の給与支払日にまとめて60,000円支給した場合は

60,000円÷6か月=10,000円を算定基礎届の各月に含めて記載します。

◯食事を支給している場合

厚生労働大臣が都道府県ごとに定めた価額に換算して算出します。

①1/3以下を従業員が負担している場合は、本人負担分を差引いた額を算入します。

例)600円の食事代について、従業員負担が200円の場合は、200円を差し引いて計算をします。

②2/3以上を従業員が負担している場合は、報酬に算入しません。

例)600円の食事代について、従業員負担が400円の場合は、報酬に含めません。

◯社宅や寮を提供している場合

厚生労働大臣が都道府県ごとに定める価額に換算して報酬を算出します。

①価額を算出する際に対象となるのは居間、茶の間、寝室、客間等の居住用の部分となります。玄関や台所などは含めません。

例)1Kの物件につき、全体では12畳あるが対象となるスペースが8畳の場合は、8畳を基に計算をします。

②価額を算出する時に用いるのは「勤務地」の都道府県の価額となります。

例)労務管理等をしている事業所は東京都であり、社宅が千葉県にある場合は、東京都の現物給与価額をもとに計算をします。

標準報酬月額の対象とならない報酬

一方、標準報酬月額の対象とならない報酬は、一時的、臨時的、または労働の対価とは直接的に関連しない支給が該当します。

以下に具体的な例を挙げて解説します。

■対象となる主な報酬

対象外となる報酬の特徴は、一時的または臨時的な支給であることや、実費弁償に該当する性質を持つ点にあります。

現物給与については、評価額や従業員の負担割合によって取り扱いが異なるため、注意が必要です。また、賞与や退職手当といった特定の条件で支給される金銭についても、適切に区分して計算を行う必要があります。

標準報酬月額は、4月、5月、6月の3ヶ月間に支払われた報酬の平均額を基に決定されます。この金額は、社会保険料の計算や将来の年金額に影響を与えるため、正確に算出することが重要です。

標準報酬月額は、社会保険の被保険者の保険料額や保険給付額を計算する際の基礎となる金額であり、日本年金機構に届け出た金額によって決まります。

以下で算定基礎届で届け出る標準報酬月額の具体的な算出方法を解説していきます。

ステップ1:4〜6月の各月の支払基礎日数を調べ、支払った報酬の月額平均を計算する

標準報酬月額を算出する最初のステップは、対象となる従業員一人ひとりについて、4月から6月の各月における支払基礎日数を確認し、その期間に支払われた報酬の月額平均(平均報酬月額)を計算することです。

この平均報酬月額が、社会保険料や将来の年金額を算出する基となる標準報酬月額の基礎となります。

まず、支払基礎日数とは、報酬支払いの対象となった日数のことです。具体的には、従業員がその月に実際に労働した日数(有給休暇や特別休暇を含む)を指します。この日数が17日以上である月が、標準報酬月額の算定対象となります。

支払基礎日数は雇用形態により異なる計算基準があります。

月給制の場合

暦日数が基本(欠勤控除なし)となりますが、欠勤日数に応じて給与を差し引く(欠勤控除あり)場合は、就業規則などで定めた所定労働日数から欠勤日数を差し引いた日数が支払基礎日数となります。

例えば、4月の暦日数が30日で、所定労働日数が28日、欠勤が2日ある場合、支払基礎日数は26日(28日 – 2日)です。

日給制・時間給制の場合

実際に出勤した日数、または有給休暇を取得した日数が支払基礎日数になります。

例えば、4月に20日間出勤した場合、支払基礎日数は20日です。

4月・5月・6月の各月の支払基礎日数が確認できたら、該当の期間に支払った賃金のうち、支払基礎日数が17日以上の月のみを対象に報酬を合計し、月額平均を算出します。その後、支払基礎日数が17日以上ある月の月数で割って、平均を算出しましょう。そして、支払基礎日数が17日以上の月のみを対象に、報酬の月額平均を算出します。計算式は以下の通りです。

| 月額平均=対象月の報酬総額 ÷ 対象月の数 |

支払基礎日数が17日未満の月がある場合は、その月を除外して計算します。

(例)

- 4月:支払基礎日数15日(報酬:24万5,000円):対象外

- 5月:支払基礎日数20日(報酬:26万円):対象

- 6月:支払基礎日数22日(報酬:25万円):対象

この場合、4月を除外し、5月と6月の報酬を合計して2で割ります。

月額平均=51万円(26万円 + 25万円)÷ 2 = 25万5,000円

この平均額(25万5,000円)が、標準報酬月額を算出する際の基礎となる報酬月額です。最後に、報酬月額を計算する際に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。例えば、平均報酬月額が25万5,555円50銭の場合、50銭を切り捨てて25万5,555円とします。

社会保険料は4から6月の給与で決まる!仕組みと注意点を社労士が解説

社会保険料は4から6月の給与で決まる!仕組みと注意点を社労士が解説

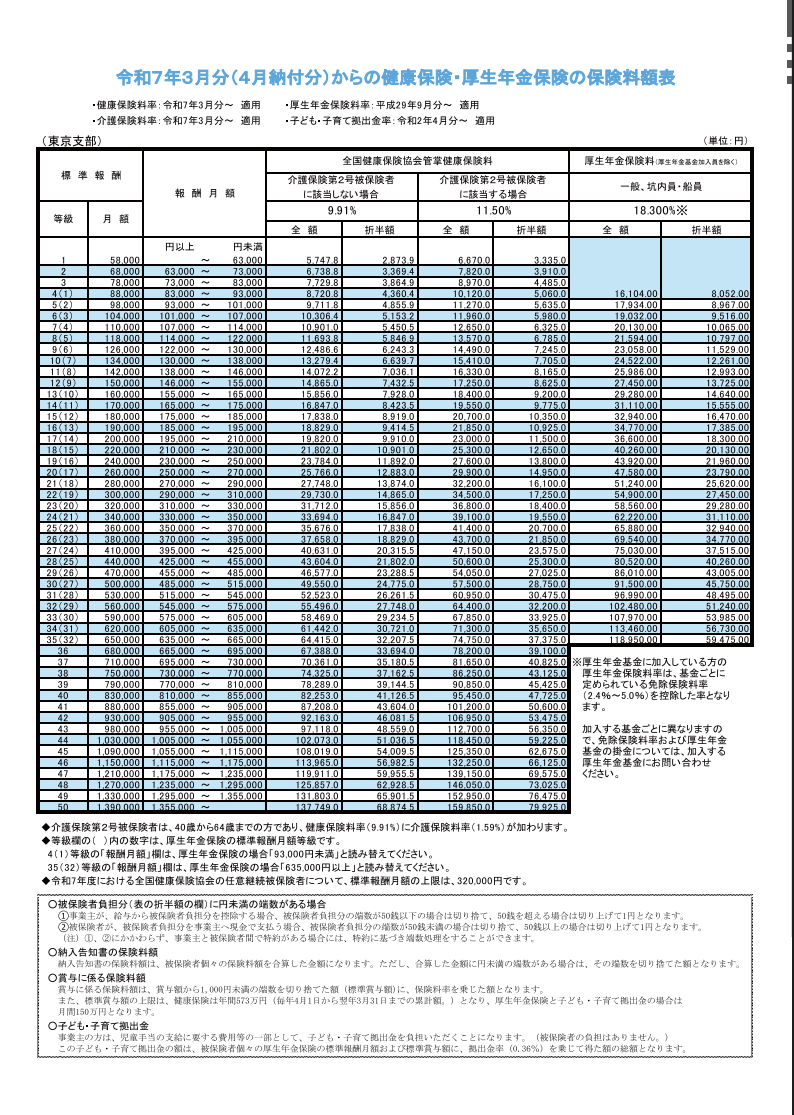

ステップ2:算出した平均報酬月額をもとに保険料額表で標準報酬月額の等級を確認し、決定する

ステップ1で算出した平均報酬月額を基に、保険料額表で該当する標準報酬月額の等級を確認します。この等級に基づき、健康保険料や厚生年金保険料が決定されます。

健康保険と厚生年金保険では等級区分が異なるため、それぞれの保険料額表を参照する必要があります。保険料額表は、日本年金機構や全国健康保険協会(協会けんぽ)、または健康保険組合の公式ウェブサイトからダウンロードできます。

標準報酬月額は、健康保険では50等級、厚生年金保険では32等級に区分されています。保険料額表には、各等級に対応する報酬月額の範囲と、それぞれの等級に応じた標準報酬月額が記載されています。

報酬月額を保険料額表に当てはめ、該当する等級を見つけ出します。以下は東京都の「健康保険・厚生年金保険の保険料額表(2024年3月分から)」です。

引用元:全国健康保険協会「東京 令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)

例えば、算出した平均報酬月額が26万5,000円の場合、健康保険の保険料額表では25万円以上27万円未満の範囲に該当し、等級20(標準報酬月額26万円) となります。同様に、厚生年金保険の保険料額表でも該当する等級(例の場合は等級17)を確認し、標準報酬月額を決定します。この標準報酬月額が、社会保険料の計算の基礎となります。

標準報酬月額の算出と保険料の計算事例

標準報酬月額の算出方法と、それに基づく保険料の計算について、具体的な事例を用いて解説していきます。ここでは、2つの事例をもとに、標準報酬月額の算出と保険料の計算方法を詳しく見ていきましょう。

3ヶ月すべての支払基礎日数が17日以上である場合(正社員を想定)の標準報酬月額の算出方法を、具体的な事例を用いて解説します。

【例】Eさんの場合(4月:20日、5月:21日、6月:22日)

- 年齢・性別: 32歳 男性

- 勤務地: 東京都の事業所勤務

- 職種: 営業職(正社員)

- 基本給: 25万円

- 通勤手当: 1万5,000円(全月同額)

- 住宅手当: 3万円(全月同額)

- 残業手当: 4月、5月、6月にそれぞれ異なる時間外労働(残業)あり

- 賞与: 年4回支給(各回25万円)

【4月から6月までの勤務実績と報酬】

| 4月 | 5月 | 6月 | |

| 出勤日数 (支払基礎日数) | 20日 | 20日 | 20日 |

| 基本給 | 25万円 | 25万円 | 25万円 |

| 通勤手当 | 1万5,000円 | 1万5,000円 | 1万5,000円 |

| 住宅手当 | 3万円 | 3万円 | 3万円 |

| 残業代 | 3万円 | 3万3,000円 | 4万円 |

| 賞与加算分 (12分割) | 8万3,333円 | 8万3,333円 | 8万3,333円 |

| 合計 | 40万8,333円 | 41万3,333円 | 41万8,333円 |

※賞与の加算

前年7月から当年6月までの間に支給された賞与が100万円(年4回)あるため、その12分の1である8万3,333円(100万円 ÷ 12ヶ月、1円未満切り捨て)を各月の報酬に加算。

①支払基礎日数の確認

3ヶ月すべてが17日以上のため算定対象月となります。

②平均報酬月額の算出

4月、5月、6月の報酬月額の合計を対象月数(3ヶ月)で割る。

(40万8,333円 + 41万3,333円 + 41万8,333円)÷ 3 = 41万3,333円

※平均報酬月額である41万3,333円の1円未満の端数は切り捨てないため、そのまま41万3,333円が報酬月額となります。

③標準報酬月額の決定

この平均報酬月額を健康保険と厚生年金の保険料額表(東京都)に当てはめます。

事例の場合の標準報酬月額:39万5,000円〜42万5,000円に該当。

Eさんは32歳で介護保険第2号被保険者に該当しません。

| 等級 | 保険料(全額) | 折半額(従業員負担分) | |

| 健康保険 | 27 | 43,912円 | 21,956円 |

| 厚生年金保険 | 24 | 80,520円 | 40,260円 |

ここでは、パートタイム(短時間労働者)の標準報酬月額の算出方法を、具体的な事例を用いて解説します。

短時間就労者とは、パートタイマー、アルバイト、契約社員、準社員、嘱託社員等の名称を問わず、正規社員より短時間の労働条件で勤務する方をいいます。

【例】Dさんの場合(4月:20日、5月:16日、6月:22日)

- 年齢・性別: 45歳 女性

- 勤務地: 東京都の事業所勤務

- 職種: 販売員(パートタイム)

- 時給: 1,200円

- 通勤手当: 実費支給(4月:8,000円、5月:7,000円、6月:9,000円)

- 所定労働時間: 1日5時間、週3日勤務(通常の労働者の所定労働時間および日数が週5日、1日8時間と仮定)

- 4月、5月、6月にそれぞれ異なる勤務日数

- 家族手当、賞与なし

※原則として、短時間労働者であっても、4月、5月、6月のいずれかの月で、支払基礎日数が17日以上ある月があれば、その月の報酬の平均額を使用して標準報酬月額を算出します。

詳しくは後述している算定基礎届作成時の注意点の「対象が短時間労働者の場合」の項目で解説しています。

【4月から6月までの勤務実績と報酬】

| 4月 | 5月 | 6月 | |

| 出勤日数 (支払基礎日数) | 20日 | 16日 | 22日 |

| 給与 (時給x時間) | 16万8,000円 | 13万4,400円 | 18万4,800円 |

| 通勤手当 | 8,000円 | 7,000円 | 9,000円 |

| 合計 | 17万6,000円 | 14万1,400円 | 19万3,800円 |

①支払基礎日数の確認

1ヶ月の所定労働日数の要件は満たしていますが、週の所定労働時間の要件を満たしていないため、4月(20日)、5月(16日)、6月(22日)のうち、支払基礎日数が17日以上の4月と6月のみを算定対象月。

Dさんの要件確認。

・週の所定労働時間:4日 × 7時間 = 28時間

(通常の労働者の4分の3以上(40時間×3/4=30時間)に該当しない)

・1か月の所定労働日数:(20日+16日+22日)÷ 3 = 19.3日

Dさんのケースでは月の労働日数にばらつきがあるため、平均で算出します。

(通常の労働者の4分の3以上(22日×3/4=16.5日)に該当)

②平均報酬月額の算出

4月と6月の報酬月額の合計を対象月数(2ヶ月)で割る。

(17万6,000円 + 19万3,800円)÷ 2 = 18万4,900円

③標準報酬月額の決定

この平均報酬月額を健康保険と厚生年金の保険料額表(東京都)に当てはめます。

事例の場合の標準報酬月額:17万5,000円〜18万5,000円に該当。

Dさんは45歳で介護保険第2号被保険者に該当します。

| 等級 | 保険料(全額) | 折半額(従業員負担分) | |

| 健康保険 | 15 | 20,844円 | 10,422円 |

| 厚生年金保険 | 12 | 32,490円 | 16,470円 |

標準報酬月額の算出ツール(簡易版)

下記の計算ツールで従業員の月額給与(報酬月額)、年齢、都道府県を入力すると、該当する標準報酬月額の等級、健康保険料(従業員負担分)、厚生年金保険料(従業員負担分)の概算をシミュレーション(簡易版)できます。

標準報酬月額簡易計算ツール

計算結果

厚生年金保険

等級:

標準報酬月額: 円

保険料(労働者負担分): 円

健康保険

等級:

標準報酬月額: 円

保険料率: %

保険料(労働者負担分): 円

介護保険

保険料率: %

保険料(労働者負担分): 円

社会保険料合計(月額)

円

算定基礎届には、該当の従業員の4月・5月・6月の報酬実績を詳しく記載(下記図の対象者の報酬情報の項目)し、それを基に標準報酬月額が決定されます。

算定基礎届の書き方については下記の記事でケース別に記入例をまじえてより詳しく解説しています。

算定基礎届は、従業員の社会保険料や将来受け取る年金額を左右する重要な手続きです。適切に作成・提出するために、いくつかの注意点があります。とくに報酬額や労働時間に変動がある場合は、誤った算定基礎届を提出しないよう慎重に確認する必要があります。

ここでは、特に間違いやすい、または判断に迷いやすい点について解説します。各注意点をよく確認し、正しく算定基礎届を作成しましょう。

4月・5月・6月に残業が集中する場合

算定基礎届では、4月・5月・6月の3ヶ月間に支払われた報酬の平均額をもとに標準報酬月額を決定します。そのため、この期間に残業が集中し、時間外手当が増加すると、標準報酬月額が一時的に高くなり、9月以降の社会保険料負担が増加します。

このような場合、一定の条件下で、「年間平均額を用いた標準報酬月額の算出」 が認められる場合があります。

これは、4月から6月の報酬の平均額から算出した標準報酬月額と、前年7月から当年6月までの報酬の平均額から算出した標準報酬月額を比較し、2等級以上の差が生じ、かつ、その差が業務の性質上、例年発生するものである場合に適用されます。

■「前年7~6月の平均」と「4,5,6月の平均」に2等級異常の差が発生するイメージ

この特例措置を適用するためには、算定基礎届の提出時に「年間報酬の平均で算定することの申立書」 と、「被保険者(従業員)の同意書」 を添付し、保険者(日本年金機構など)に申請し、保険者算定を行う必要があります。

また、上記の要件に該当することを証明する書類(例:賃金台帳や出勤簿など)の提出を求められる場合もあります。

4月・5月・6月に報酬の支払いがない場合

4月、5月、6月の3ヶ月間すべてにおいて報酬が支払われない場合は、育児休業、介護休業、その他の休職、または長期欠勤といった特別な事情があると推測されます。このようなケースでは、休業や欠勤に入る前の標準報酬月額が引き続き適用されます。

つまり、従来の標準報酬月額で定時決定が行われることになります。

具体的には、算定基礎届の「報酬月額」欄には何も記入せず、「備考」欄の「5.その他」を選択し、報酬が支払われなかった理由(例:育児休業、介護休業、休職、長期欠勤など)を具体的に記入します。

4月・5月・6月の3か月とも支払基礎日数が17日未満の場合

4月、5月、6月の3ヶ月間すべてにおいて支払基礎日数が17日未満の場合は、通常の計算方法で標準報酬月額を算出することができません。この場合は、従来の標準報酬月額(これまで適用されていた標準報酬月額)で定時決定を行います。月給制で欠勤控除がある場合や、パートやアルバイトなどの短時間労働者で出勤日数が少ない場合に、このようなケースが考えられます。

対象が短時間労働者の場合

短時間労働者(パートやアルバイトなど)は、フルタイムの正社員とは異なり、支払基礎日数に関する算定基準が異なります。

短時間労働者とは、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事する通常の労働者(正社員など)の4分の3未満である労働者を指します。

原則として、短時間労働者であっても、4月、5月、6月のいずれかの月で、支払基礎日数が17日以上ある月があれば、その月の報酬の平均額を使用して標準報酬月額を算出します。

すべての月で支払基礎日数が17日未満の場合は、15日以上の月があれば、その月の報酬の平均額で算出します。

特定適用事業所に勤務する短時間労働者の場合、支払基礎日数が「11日以上」の月の報酬を用いて標準報酬月額を算出します。

※特定適用事業所とは、1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる企業等のことです

具体的には、以下のすべての要件を満たす場合

- 週の所定労働時間が20時間以上

- 月額賃金が8.8万円以上(通勤手当、時間外手当等を除く)

- 2ヶ月を超える雇用が見込まれる(勤務期間が1年を超える、または勤務期間が1年未満であり更新予定がある)

- 昼間学生ではない

これらの要件をすべて満たす短時間労働者は、支払基礎日数11日以上の月の報酬の平均額で標準報酬月額を算出します。

- 特定適用事業所以外で勤務:4月、5月、6月のすべてにおいて支払基礎日数が15日未満の場合

- 特定適用事業所に勤務:4月、5月、6月のすべてにおいて支払基礎日数が11日未満の場合

上記の場合は、従来の標準報酬月額を用いて定時決定を行います。

休業手当が支給された場合

従業員に休業手当を支給した場合、その支給額も算定基礎届の報酬に含める必要があります。休業手当とは、会社都合(例:インフルエンザなど)により従業員を休業させる場合に、労働基準法に基づき支払いが義務付けられている手当です。休業手当は、名称の如何に関わらず、報酬として扱われます。よって、休業手当の支給額も算定基礎届の報酬に含める必要があります。

ただし、4月から6月の間に休業手当を支給した場合、7月1日時点の休業状態によって、定時決定における取り扱いが異なります。7月1日時点で休業状態が解消している場合は、休業手当が支給された月を除いて算定基礎届を作成します。

例えば、4月と5月は通常の給与が支給され、6月に休業手当が支給された場合、6月を除いた4月と5月の報酬の平均で標準報酬月額を算出します。もし、4月から6月のすべての月で休業手当が支給されている場合には、従前の標準報酬月額で定時決定を行います。

一方、7月1日時点で休業状態が継続している場合は、休業手当を含めて通常通り算定基礎届を作成します。休業手当を支給した場合は、算定基礎届の備考欄に「休業手当」と明記し、支給状況を正確に届け出ることが重要です。

給与が翌月払いの場合

給与が翌月払いの場合、算定基礎届に記載する報酬月額と支払基礎日数の対象期間に注意が必要です。

例えば、「月末締め、翌月25日払い」の場合、4月、5月、6月に支払われた給与(3月、4月、5月締め分の給与) をもとに標準報酬月額を計算します。

報酬月額:4月、5月、6月に「支払われた」給与が対象。

4月、5月、6月「分」の給与ではないので注意しましょう。

支払基礎日数:報酬計算の対象期間の「暦日数」や「出勤日数」等が対象です。

例えば、4月に支払われた給与の支払基礎日数は、3月分の労働日数となります。

つまり、給与の締め日と支払日を正しく把握し、「支払われた月」 を基準に報酬月額を、「報酬計算の対象期間」**を基準に支払基礎日数を算出することが重要です。

対象が途中入社者の場合

4月・5月・6月の期間中に途中入社した従業員は、入社した月以降の報酬と支払基礎日数をもとに標準報酬月額を算出します。例えば、4月15日に入社した場合、4月は算定対象から除外し、5月と6月の報酬の平均額で計算します。ただし、5月や6月の途中で入社し、かつその月の支払基礎日数が17日未満の月がある場合、その月も算定対象から除外します。

つまり、途中入社者の場合、入社時期と各月の支払基礎日数によって算定対象となる月が変わるため注意が必要です。算定基礎届の備考欄には、途中入社者の入社年月日を記入し、適切に届け出るようにしましょう。

算定基礎届の対象となる二以上の事業所に勤務する方の届出について

同時に二以上の事業所に勤務する従業員の標準報酬月額は、各事業所から受ける報酬を合算して決定され、各事業所における保険料は、各事業所から受ける報酬の割合により按分して計算されます。

二以上の事業所に勤務する方の算定基礎届は、選択事業所を管轄する事務センターから各事業所に送付されます。送付された算定基礎届は、選択事業所を管轄する事務センターに提出します。

※算定基礎届の備考欄にある「2. 二以上勤務」を〇で囲みます(電子申請の場合は、該当する項目にチェックを入れます)。

ちなみに二以上の事業所で社会保険の加入条件を満たしている場合は、「二以上事業所勤務届」の提出が必要になります。

【関連記事】

> 二以上事業所勤務届を出さないとどうなる?出し忘れた時の対策や書き方を解説

社労士クラウドは、全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談、各種給付金・助成金の申請代行を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】

懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績!

⇒社労士クラウドのスポット申請代行の料金を確認する

算定基礎届は、従業員の社会保険料を正しく計算するために、毎年提出が必要となる重要な書類です。ここでは、算定基礎届の提出時期、提出先、そして提出方法について詳しく解説していきます。

提出時期と提出先

算定基礎届の提出時期は 毎年7月1日から7月10日(土日祝日の場合は翌営業日)までに提出する必要があります。これは、4月から6月の報酬をもとに標準報酬月額を決定するための手続きであり、期限を過ぎると手続きの遅延や修正対応が必要になる可能性があるため、事前に準備を進めておくことが重要です。

算定基礎届の提出先は、企業の健康保険の種類によって異なります。

- 全国健康保険協会(協会けんぽ)加入の事業所 → 管轄の 年金事務所 に提出

- 健康保険組合に加入している事業所 → 加入している 健康保険組合 に提出

また、厚生年金に関しては、すべての事業所が 日本年金機構(管轄の年金事務所) に提出する必要があります。

算定基礎届は社会保険料の決定に直接影響するため、期限を守って提出することが求められます。提出が遅れると、標準報酬月額の決定が遅れ、社会保険料の計算に影響を与える可能性があるため、余裕をもって準備しましょう。

提出方法

算定基礎届の提出方法は、主に以下の4つです。

1.電子申請(e-Gov)

最も推奨される提出方法です。e-Gov(電子政府の総合窓口)を利用して、オンラインで手続きを完了できます。24時間いつでも提出可能で、郵送にかかる時間や費用を削減できます。電子証明書の取得が必要ですが、業務の効率化やペーパーレス化にも繋がります。

2.電子媒体(CD/DVD)

算定基礎届のデータをCDやDVDなどの電子媒体に保存して提出する方法です。電子媒体届書総括表も併せて提出する必要があります。この方法は、電子申請の環境が整っていない場合や、大量のデータを提出する場合に適しています。

3.郵送

算定基礎届を紙で作成し、郵送で提出する方法です。日本年金機構から送付される返信用封筒を使用すると便利です。記入漏れや計算ミスがないよう、提出前に十分確認しましょう。

4.窓口持参

事業所の所在地を管轄する年金事務所の窓口に、算定基礎届を直接持参して提出する方法です。窓口で直接相談しながら手続きを進めたい場合に適しています。ただし、受付時間や混雑状況を事前に確認しておくことをお勧めします。

どの提出方法を選択するかは、事業所の状況や環境に合わせて判断しましょう。電子申請は、時間や場所を選ばずに手続きができるため、最も効率的な方法です。電子申請の環境が整っていない場合は、電子媒体や郵送での提出を検討しましょう。

算定基礎届を提出しなかったり、提出期限を過ぎたりした場合、事業主や従業員に以下のような影響が生じる可能性があります。法令を遵守し、適正な手続きを行うことが重要です。

1. 罰則の適用

算定基礎届の提出は、健康保険法および厚生年金保険法で定められた事業主の義務です。正当な理由なく提出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります(健康保険法第208条、厚生年金保険法第102条)。

2. 社会保険料が正しく算定されない

算定基礎届が提出されない場合、日本年金機構は、原則として、前年の情報に基づき標準報酬月額を決定(職権決定)します。多くの場合、前年度の標準報酬月額で決定することになります。しかし、この決定が実態と異なる場合、以下の問題が発生します。

- 保険料の過不足: 実際の報酬よりも高く算定された場合、社会保険料の過払いが発生し、事業主と従業員双方の負担が増加します。反対に、低く算定された場合は、将来受け取る年金額に影響が出るほか、保険料の徴収不足が判明した際に、遡って徴収される可能性があります。この場合、過去の標準報酬月額と実際の報酬月額に基づき再計算し、正しい金額を決定することになります。

3. 従業員の将来の年金額等への影響

標準報酬月額は、従業員が将来受け取る老齢年金、障害年金、遺族年金の額、さらに傷病手当金や出産手当金などの給付額の計算の基礎となります。算定基礎届が提出されず、標準報酬月額が正しく決定されないと、これらの給付額が本来受け取れるはずの金額より少なくなる可能性があります。

4. 日本年金機構等による調査や、それに伴う事務負担

日本年金機構や健康保険組合では、社会保険料の適正な徴収のため、事業所に対して適用調査等を実施しています。調査の際に算定基礎届の未提出や誤り、算定誤りなどが判明した場合、過去に遡って標準報酬月額を修正し、保険料を再計算する、場合によっては過去の給与計算からやり直すなどの必要が生じ、膨大な事務作業が発生する可能性があります。

5. 企業イメージの低下

法令違反や社会保険料の未納、計算誤りは、従業員や取引先からの信頼を損ない、企業の社会的信用に悪影響を及ぼす可能性があります。

算定基礎届を出さなかった場合の影響については下記の記事で詳しく解説しています。

算定基礎届は、事業主が従業員の標準報酬月額を正しく申告するための重要な手続きですが、実務において疑問点が生じることも少なくありません。ここでは、算定基礎届に関するよくある質問や悩みについて紹介しています。

算定基礎届の提出期間はいつからいつまでですか?

算定基礎届の提出期間は、毎年 7月1日から7月10日までです。

この期間内に、事業所の所在地を管轄する 年金事務所または健康保険組合 に算定基礎届を提出する必要があります。これは、4月から6月の報酬を基に標準報酬月額を決定し、9月から適用するための重要な手続きです。

算定基礎届を提出しなかったり、提出期限を過ぎたりした場合、罰則などを科されることもあるため事前に準備しておきましょう。

算定基礎届に誤りがあった場合は訂正できますか?

算定基礎届を提出した後に誤りが発覚した場合は、訂正することが可能です。 具体的には、算定基礎届の提出後 に誤り(数値、対象者、計算ミスなど)に気づいた場合は、「訂正届(被保険者報酬月額算定基礎届訂正届)」を作成し、管轄の年金事務所に提出します。

訂正届には、訂正前と訂正後の内容を記載し、事業主の押印または署名が必要です。

訂正が必要になった場合は、できるだけ早く対応 することが重要です。9月以降に社会保険料が決定されてしまうと、訂正手続きが煩雑になる可能性があるため、提出前に内容を十分に確認しておきましょう。

算定基礎届はいつから社会保険料に反映されますか?

算定基礎届によって決定された標準報酬月額は、毎年9月から翌年8月までの社会保険料の算定基準となります。

社会保険料が反映されるまでの具体的な流れは以下の通りです。(標準報酬月額の適用時期)

- 7月1日〜7月10日

- 事業主が 算定基礎届を提出 する。

- 7月中旬〜8月

- 年金事務所や健康保険組合が審査 を行い、新しい標準報酬月額を決定。

- 8月下旬〜9月初旬

- 「標準報酬月額決定通知書」 が事業主に送付される。

- 9月から

- 新しい標準報酬月額が適用 され、社会保険料が変更される。

算定基礎届がいつから反映するのか?さらに詳しくは以下の記事で解説しています。

算定基礎届(定時決定)はいつから反映?社会保険料の変更時期と給与計算の注意点を社労士が解説

算定基礎届(定時決定)はいつから反映?社会保険料の変更時期と給与計算の注意点を社労士が解説

該当者がいない場合でも算定基礎届の申告は必要ですか?

該当者がいない場合でも、算定基礎届の提出は必要です。

算定基礎届は 全事業所が対象 となるため、たとえ該当する被保険者がいない場合でも、 「算定基礎届なし(該当者なし)」の申告が求められます。

以下のような場合は、算定基礎届の対象者がいないと判断されます。

- 事業所に被保険者(社会保険加入者)がいない

- 例えば、個人事業主が従業員を雇用しておらず、社会保険の適用事業所でない場合。

- 6月30日までに全員が退職している

- 7月1日時点で被保険者がいない場合も、算定基礎届の対象者がいないことを申告する必要があります。

- 役員のみの会社で、役員報酬が支給されていない

- 役員報酬が0円の場合、算定基礎届の提出対象者に該当しないことがあります。

算定基礎届は、従業員の毎月の社会保険料や、将来受け取る年金額を正しく計算するために、年に一度必ず提出しなければならない重要な書類です。提出を怠ったり、誤った内容を届け出たりすると、事業主・従業員双方に不利益が生じます。

特に、標準報酬月額の決定は、社会保険料の負担額だけでなく、将来の年金額や、各種手当金の額にも影響を及ぼすため、本記事で解説してきた注意点を参考に、正確に算定基礎届を作成し、提出することが求められます。

事業主が事前に整備しておきたいこと

算定基礎届の提出期間は、毎年7月1日から7月10日と非常に短く、この時期の年金事務所は大変混雑します。問い合わせ窓口への電話も繋がりにくい状況が予想されるため、早めの準備が重要です。

4月から6月までの賃金支払いが確定した後でなければ、本格的な対応はできませんが、事前にできることも多くあります。できることは早めに着手し、不明点は早めに解消しておきましょう。

1. 情報収集

・最新情報の確認、年金事務所や社会保険労務士に早めに相談する。

2. 社内体制の整備

・従業員の入退社、昇給、通勤費変更などを正確に記録・管理しましょう。特に4月から6月は変更がないか、よく確認しましょう。

3. 提出方法の検討

・電子申請、郵送、窓口提出など、自社に適した方法を選びましょう。

4. スケジュール管理

・4月から6月の給与計算、必要書類の準備、提出までの日程をしっかり管理しましょう。

5. 報酬の範囲の確認

・算定基礎届の対象となる報酬の範囲を正確に把握しておきましょう。不明点は年金事務所や社労士に確認しましょう。

例年のスケジュールを参考に、計画的に準備を進め、スムーズな算定基礎届の提出を心がけましょう。

社労士クラウドのスポット申請代行サービス

算定基礎届の作成や提出は、専門的な知識を要するため、慣れていないと多くの時間と労力を費やしてしまいます。また、計算ミスや提出漏れなどのリスクも伴います。「社労士へ依頼するのは、費用が心配」「自社で対応できるか不安」といった場合は、社労士クラウドのスポット申請代行サービスの利用を検討してみるのも一つの方法です。

社労士クラウドのスポット申請代行サービスは、必要な時だけ専門家に業務を依頼できるサービスです。例えば、算定基礎届の作成・提出のみを依頼することも可能です。スポットで依頼することで、自社で対応するよりも、確実かつ効率的に手続きを進められる場合があります。

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を

「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】

懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績|