社労士クラウド 5つの特徴

顧問料0円!全国対応。

顧問契約不要ですべてスポット(単発)で対応!

他社より圧倒的に安い業界最安値の申請費用。

18,000円で申請できます。

他社からの乗り換え多数。

申請までの早さ、手数料の安さ、実績の多さ、安心できる取引で他社からの乗り換え多数。

リピート率96%。お客様を第一に考えて取引をしているので、常に高いリピート率を維持しています。

専任の社会保険労務士がトータルサポート。雇用保険や社会保険のみならず、労働相談も行っています。

今すぐスポットでのお申し込みはこちら

雇用保険加入申請

週20時間以上働く場合は、雇用保険加入が必要です。

違反した場合には、罰則(6か⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦)が科されるおそれがありますのでご注意ください.

2,800円

※記載の金額はすべて税別の価格です。

労働保険とは?

労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を合わせた総称です。

この労働保険は事故や病気、失業などのリスクから労働者やそのご家族を守るための社会保障制度であり、労働者が安心して働ける環境を整えるという目的で設けられています。

また、労災保険の適用により、事業主は労働基準法上の補償責任を免れることができるため、事業主にとっては重要なメリットがあります。通勤や業務上の災害を補償します。

業種や事業規模を問わず、従業員(パートやアルバイトを含む)を1名でも雇用すれば原則として労働保険の適用事業所となり、労働保険への加入が義務付けられ、事業主は労働保険料を納付する必要があります。1分でも働かした場合は労災に入る義務があります。

※従業員を1名でも雇用する場合は、労働保険(労災保険、雇用保険)も加入の義務があります。

労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の違い

前述のとおり、労働保険とは「雇用保険」と「労災保険」を総称した制度です。

労災保険は、労働者が業務や通勤中に負傷・病気を患った場合、または死亡した場合に

補償を提供する仕組みです。一方で雇用保険は、失業時の生活保障や職業訓練期間の支援などを行い、労働者の就業と生活の安定を目的としている制度です。

このように労災保険は災害時の補償、雇用保険は生活と就業安定の支援を目的としており、互いに補完し合う関係にあります。

下表では、両保険の主な違いを項目ごとにまとめています。

| 項目 | 労災保険 | 雇用保険 |

| 目的 | 業務や通勤が原因で発生したケガ・病気・障害・死亡等を補償する | 失業・休業による収入減少をカバーし、生活の安定や再就職を支援 |

| 対象者 | 原則、パートやアルバイトを含む全ての労働者(個人事業主や法人役員は特別加入を検討)。1分でも働いた場合。 | 原則、週20時間以上働き、31日以上の継続雇用が見込まれる労働者(パート・アルバイト含む) |

| 補償内容 | 療養・休業・障害・遺族補償給付など | 基本手当(いわゆる失業手当)、育児休業給付、介護休業給付など |

| 保険料負担 | 事業主が全額負担 | 事業主と労働者が共同負担 |

| 給付の対象 | 業務・通勤に起因する災害に遭った労働者 | 雇用期間が一定要件を満たす労働者(週20時間以上、31日以上の継続見込みなど) |

| 主な窓口 | 労働基準監督署 | ハローワーク(公共職業安定所) |

| 年度更新 | 労災保険料は雇用保険料と一括して申告・納付される | 労災保険料とまとめて「労働保険料」として計算・申告・納付 |

労災保険が事故や病気など「労働災害」の補償に特化しているのに対して、雇用保険は失業や休業をサポートして労働者の生活基盤を守ることが特徴です。

労働保険の保険料は年に1度だけ支払います。これを年度更新といいます。

労働保険加入に関するよくある質問

A. 労働保険料は、労災保険と雇用保険の2種類で構成され、それぞれの負担割合が異なります。労災保険料は全額事業主が負担し、従業員の負担はありません。一方、雇用保険料は事業主と従業員の双方が分担して支払います。具体的な保険料率は業種や年度によって異なりますが、最新の料率表を確認することで計算が可能です。たとえば、令和6年度の雇用保険料率は一般の事業で15.5/1,000(事業主負担9.5/1,000、従業員負担6.0/1,000)となっています。

A. 個人事業主も条件を満たせば、労働保険に特別加入できます。たとえば、建設業や運送業などで一人親方として働いている場合、特別加入制度を利用して労災保険に加入することが可能です。この制度により、万が一の労働災害に備えられるため、安心して事業に専念できます。また、雇用保険に関しては、事業主自身は加入対象外ですが、従業員がいる場合は従業員分の加入手続きが必要です。特別加入を希望する場合は、加入要件や手続き方法を事前に労働基準監督署で確認してください。

A. 労働保険に未加入の状態は法律違反となり、罰則の対象になります。未加入の場合、労働基準監督署やハローワークから指導を受けるだけでなく、追徴金や罰金を課されることがあります。また、従業員が労災事故に遭った場合、事業主が全額自己負担で補償しなければならない可能性もあります。未加入を防ぐためには、事業開始後速やかに労働保険に加入(従業員を雇用した日の翌日から10日以内に加入手続きを行う必要があり)し、毎年の年度更新手続きも忘れずに行うことが重要です。

A. 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、被保険者となった日の属する月の翌月 10 日までに提出してください。

A. 雇用保険は、労働保険の一つで、主に失業した人の生活を保障するための給付を行います。さらに、就職のための教育訓練を受けた場合や、高齢により賃金が一定以上下がった場合、育児や介護のために休業した場合などの給付も行います。

ご提供実績

3,000 社突破

全国の個人事業主から法人まで幅広くご活用いただいています

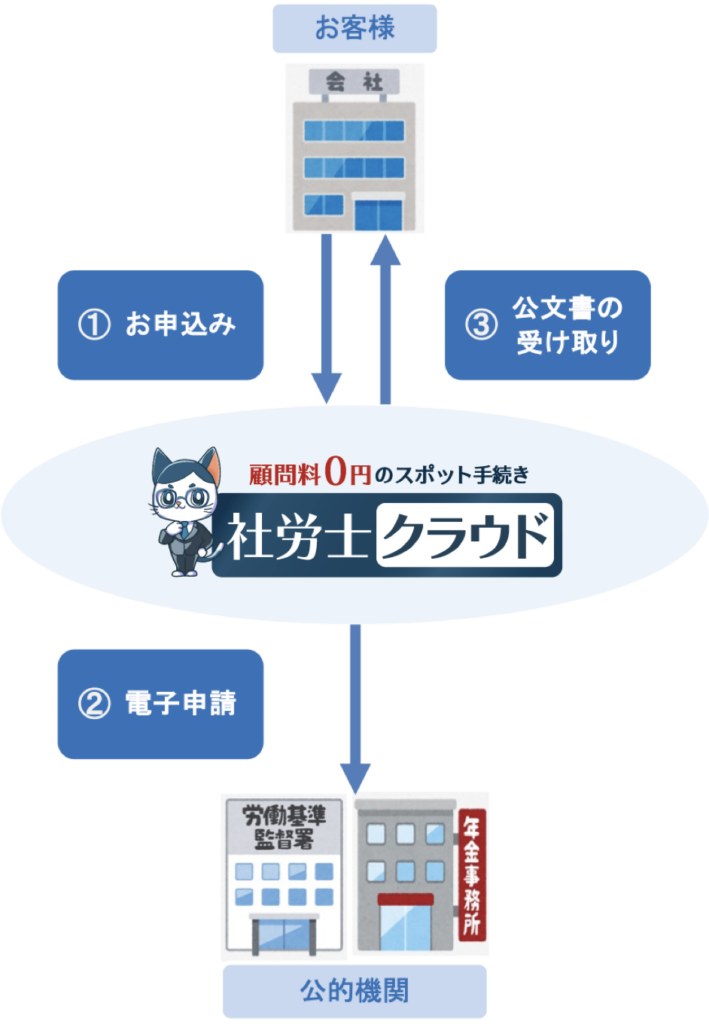

社労士クラウドのしくみ

ご利用の流れ

まずはこちらからお問合せまたはご注文下さい。

お問い合わせの内容に応じて、ご注文書をお送りいたします。

ご注文確定後、ご請求書が発行されますのでお支払いください。

お支払い頂いた後、最短で申請致します。

審査が完了し、公文書が発行されましたらお送り致します。

ご利用者様の声

ご利用者さまの声をいくつかご紹介します。

簡単30秒スピードお問合せ

今すぐ雇用保険加入申請を

スポット申請したい方はこちらから!

ご利用可能なクレジットカード